81 nazioni partecipanti, 65 danno forfait per il massacro in Afghanistan… L’Italia ci guadagna… Pietro Mennea e Sara Simeoni… Finalmente l’argento nella pallacanestro…

Epoca del boicottaggio, capitolo secondo. Se a Montréal era venuto a mancare uno dei cinque cerchi (quello del continente africano), a Mosca il simbolo della bandiera olimpica poteva essere rappresentato da un insieme irregolare di segmenti curvi. Più che monca, l’Olimpiade stavolta si presentò completamente sfigurata. Sessantacinque le nazioni che diedero forfait – Stati Uniti d’America in testa – ben distribuite in tutte le latitudini; poco di più, ottantuno per l’esattezza, quelle partecipanti. Un mondo diviso in due; peraltro in maniera confusa, perché se uno stato aveva detto sì, quello confinante si era magari già schierato sul fronte del no. Tutto l’opposto di quello che il barone Pierre De Coubertin aveva predicato, inseguendo l’ideale di un felice incontro tra gli atleti di tutto il mondo. Ma certe suggestioni, ormai, sembravano far parte dei sentimentalismi del passato.

La motivazione della rinuncia, stavolta, aveva la consistenza di un enorme sacrificio di vite umane. Nel dicembre del ’79, dietro un’apparente richiesta di aiuto da parte del governo dell’Afghanistan per sedare una rivolta dei musulmani, l’Unione Sovietica aveva di fatto invaso quel paese, inviando 70.000 uomini dell’Armata Rossa. Due mesi di attacco feroce, con un bilancio di un milione e mezzo di afgani morti, tre milioni di disabili, cinque milioni di profughi, un numero non calcolato (e purtroppo ancora oggi in continuo aggiornamento) di mine interrate. Le Nazioni Unite condannarono fermamente, mentre gli USA decisero pesanti sanzioni di embargo e di isolamento; tra queste ultime, il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca, con esplicito invito del presidente Jimmy Carter – rivolto soprattutto agli alleati del Blocco Occidentale – di allinearsi su questa iniziativa.

Mesi di trattative e tentativi di mediazione. Alla fine il risultato fu quello che sappiamo. Tra i paesi assenti si contavano (oltre agli USA) il Giappone, la Germania Ovest, il Canada, il Kenya, l’Argentina, tanto per citare solo i più importanti; ci fu anche il rifiuto della Cina, appena reintegrata nel CIO. Altri si affidarono a incerte soluzioni di compromesso: come quella di adottare la bandiera a cinque cerchi (nonostante fosse poco simbolica nella circostanza), e in caso di vittoria far suonare l’inno olimpico al posto di quello nazionale; oppure di lasciare ai singoli atleti la facoltà di partecipare, come avvenne per la Gran Bretagna e l’Australia. La soluzione forse più imbarazzante – per non dire la più ipocrita – fu quella adottata dall’Italia, che lasciò via libera al CONI, ma pose il veto agli atleti militari. E tutti, o quasi tutti, felici e contenti!

Quella che – per potenzialità ricettiva e organizzativa – doveva essere una Olimpiade di grandi dimensioni, risultò praticamente dimezzata. Nell’imponente Stadio Lenin, capace di 103.000 spettatori, la sfilata della cerimonia inaugurale fu una malinconica parata, con tanti vuoti e pochissime bandiere di stato. L’assenza degli Stati Uniti, senza contarne altre, rendeva ovviamente più agevole il cammino verso una medaglia; al punto da chiedersi, ogni volta, se a quella conquista corrispondesse una vera gloria. L’URSS, che si avvaleva anche della spinta di giocare in casa, se ne aggiudicò una quantità spropositata: 80 di oro, 69 d’argento, 46 di bronzo. Molto di più della Germania Est, che restò più o meno nei suoi standard (47 medaglie d’oro), e soprattutto di tutte le altre nazioni, alle quali restarono le briciole. Predominio così netto, quello dei sovietici, da non sembrare vero.

Pur con la sua presenza limitata, l’Italia fu una delle rappresentative che col boicottaggio ci guadagnò. Il veto del Ministero della Difesa aveva eliminato 40 atleti militari e – sì e no – un paio di ipotetiche possibilità di salire sul podio, col nuotatore Marcello Guarducci e il pentatleta Daniele Masala. Poca cosa rispetto alle opportunità che gli azzurri presenti (166 in tutto) potevano avere in questi Giochi privati di grandi protagonisti. Arrivarono otto medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo: dopo avere toccato il fondo a Montréal, non poteva esserci occasione più conveniente per il riscatto. Lo sport italiano non se la lasciò scappare.

Certi successi, comunque, furono così entusiasmanti da eliminare ogni dubbio sul loro reale valore. Quello di Pietro Mennea, ad esempio. Vinse i 200 metri con una gara incredibile, diciamo pure alla sua maniera: solo quinto all’ingresso nel rettilineo, e per di più nella corsia esterna, allungò le gambe in un recupero prodigioso che lo portò davanti a tutti negli ultimissimi metri. Il suo tempo, 20”19, era abbastanza superiore al 19”72 con il quale aveva stabilito, l’anno prima a Città del Messico, il nuovo primato mondiale, ma bastò per spegnere i sogni di vittoria dei due grandi favoriti, lo scozzese Allan Wells e il giamaicano Don Quarrie, che si era aggiudicato l’oro a Montréal. Erano i terzi Giochi di Mennea (ne avrebbe disputati ancora due); fu quella della sua definitiva consacrazione come velocista poliedrico di grande levatura, spesso offuscato dall’immagine enigmatica della sua personalità. A Mosca fu in grado di ottenere anche un prezioso bronzo nella staffetta 4×400.

Pure Sara Simeoni era alla sua terza partecipazione olimpica. Sesta a Monaco, argento a Montréal, si presentava a Mosca con i favori (e le paure) del suo nuovo record mondiale, 2 metri e 01, stabilito due anni prima a Brescia. Con la grinta e la tecnica del suo «Fosbury», le bastò un 1 e 97 per avere ragione delle avversarie. Era il secondo oro olimpico nella storia dell’atletica femminile italiana: il primo risaliva a Ondina Valla, sugli 80 ostacoli, nel lontano 1936 a Berlino. Riportò la mente alle imprese del passato anche la vittoria di Maurizio Damilano, che entrò solitario sulla pista dello Stadio Lenin alla fine della sua 20 km di marcia. La distanza era più lunga (50 km) nelle gare vinte da Pino Dordoni a Helsinky ’52 e da Abdon Pamich a Tokyo ’64, ma identica risultò l’emozione suscitata. In più qui ci fu il quadretto commovente dell’abbraccio col gemello Giorgio, giunto undicesimo al termine della stessa gara: non si riuscì a capire chi fosse più felice in quel momento!

Complice o no il boicottaggio, l’Italia confermò la sua buona tradizione nel pugilato (oro di Patrizio Oliva nei superleggeri), nell’equitazione (un oro e un argento a squadre), nella scherma (argento nella sciabola a squadre), nei tuffi (il bronzo di Giorgio Cagnotto, alle sue terze Olimpiadi); scoprì di essere ad alto livello nel judo e nella lotta libera (oro di Gamba e Pollio), nel tiro a volo (oro di Giovannetti), nel tiro con l’arco e nella vela (bronzi). E si ritrovò – qui era proprio impossibile trascurare gli assenti, Stati Uniti soprattutto, ma anche il Canada – un prestigioso argento nel basket maschile. La medaglia tanto inseguita, sfuggita in più di una occasione per un solo canestro in più subìto (più spesso per uno clamorosamente mancato) negli ultimi secondi, arrivava forse nel momento meno atteso. Finalmente sul podio. Un exploit che meritava di essere festeggiato per quello che era.

Il quinto posto di Montréal, risultato non proprio deludente in assoluto, aveva lasciato un pesante carico di dubbi e di critiche sulle spalle di Giancarlo Primo. Il quale si era visto comunque riconfermare la fiducia da parte delle Federazione, ed era ripartito con il solito silenzioso impegno per affrontare un nuovo quadriennio olimpico. Stavolta impresse un deciso cambiamento, rinnovando abbastanza il parco giocatori. Uscivano di scena Recalcati, Zanatta, Brumatti e Bisson. Per un tragico destino, veniva a mancare in quell’anno anche il pivot Luciano Vendemini, che nel pieno della sua maturazione cestistica, 25 anni non ancora compiuti, morì stroncato da un malore improvviso, mentre si riscaldava prima della disputa di un incontro di serie A1.

Venivano richiamati Caglieris e Carraro, lanciati giovani interessanti come l’ala Marco Bonamico e il lungo Renzo Vecchiato. C’era subito un impegno importante da onorare, gli Europei di Liegi, e Primo aveva voluto modificare anche il tipo di gioco, aggiungendo con il passing game un po’ di velocità e di fantasia in più al suo tradizionale «attacco controllato». L’effetto era stato immediato: oltre alle vittorie su Francia, Israele, Austria e Bulgaria, era arrivata anche quella sull’Unione Sovietica del gigante Vladimir Tkachenko, 2 e 20 di altezza e un fisico da far paura solo a guardarlo. Poi la beffa: sconfitta con la Jugoslavia guidata da Asa Nikolic in semifinale, il morale che non si riprese nella finale per il terzo posto con la Cecoslovacchia; quarti alla fine, per vedere poi l’URSS, da noi battuta, arrivare seconda. Non si può proprio dire che Primo avesse la fortuna dalla sua.

Il quarto posto era una sorta di maledizione. Arrivò questo piazzamento anche nei Mondiali di Manila del ’78 (solito canestro decisivo beccato all’ultimo secondo per mano del solito Brasile), ma intanto il «Club Italia» aveva aperto le porte ad altri giovani rampanti: Renato Villalta, Enrico Gilardi, Domenico Zampolini, Roberto Brunamonti. Si puntò molto sull’edizione successiva dell’Europeo, nel ’79, se non altro perché si giocava in Italia, fase finale a Torino. L’assenza di Marzorati, impegnato con la sua laurea in Ingegneria, e quella per infortunio di Della Fiori e Bariviera, crearono qualche problema. Le sconfitte con la Jugoslavia (alla cui guida era passato l’ex giocatore Peter Skansi) e con l’URSS (al termine di un incontro giocato punto a punto) condannarono la squadra azzurra a un quinto posto grondante di recriminazioni (avevamo battuto l’Israele che si classificò seconda alle spalle della stessa URSS), ma anche di polemiche e delle immancabili accuse alla gestione tecnica. Impossibile andare avanti in questo clima. Torino decretava così la fine dell’era-Primo, in anticipo e nella maniera meno esaltante. Il bilancio era di due bronzi europei, due quarti posti mondiali, un quarto e un quinto posto alle Olimpiadi. Aveva mantenuto, se non migliorato, le posizioni di chi lo aveva preceduto, ma gli venne chiesto il conto dei risultati che non era riuscito a raggiungere.

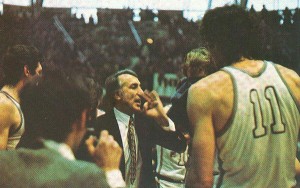

Nell’estate del ’79 la panchina venne affidata a Sandro Gamba, ex cestista dell’Olimpia Milano (10 scudetti vinti) e della Nazionale (aveva partecipato tra l’altro alle Olimpiadi di Roma, nella formazione allestita da Paratore); intrapresa la carriera di allenatore come assistente di Rubini al Simmenthal, aveva poi guidato la Pallacanestro Varese dal ’73 al ’77 (2 scudetti e 2 Coppe dei Campioni), e da qualche anno si era accasato a Torino. Nell’ultima stagione era stato anche l’assistente di Primo. A quel punto aveva tutti i requisiti per essere l’erede naturale. Accettò l’incarico e, soprattutto, la scommessa di riuscire a pilotare la squadra verso le Olimpiadi di Mosca con solo un anno di tempo a disposizione.

Sul piano caratteriale, Gamba era forse all’opposto di Primo. Grintoso, esuberante, in grado di trasmettere dalla panchina una forte carica ai suoi giocatori. Dal punto di vista tecnico, si avvaleva di una profonda conoscenza del basket americano, al quale si ispirava nella impostazione tecnica. In Nazionale cercò di rafforzare la mentalità difensiva già inculcata, ma impose anche una evoluzione del gioco offensivo, che aveva come arma vincente il contropiede. Voleva a sua disposizione gli uomini migliori che il campionato poteva offrirgli, e per questo non esitò a chiamare in squadra Mike Sylvester, oriundo statunitense, guardia-tiratrice di 1 e 96 in forza all’Olimpia Billy Milano. Molte altre rappresentative avevano sfruttato l’espediente della nazionalizzazione di forti giocatori stranieri, migliorando il loro livello di gioco; per l’Italia era ormai giunto il momento di adeguarsi, mettendo da parte le questioni di principio.

Fu una delle poche novità, per quanto importante, che Gamba portò nella scelta dei giocatori, affidandosi per il resto quasi interamente a quelli che erano già stati lanciati da Primo. Le qualificazioni pre-olimpiche in Svizzera risvegliarono subito entusiasmi che sembravano sopiti. La quadra arrivò prima nel girone (una sola sconfitta con l’emergente Israele), esprimendo davvero un gioco veloce ed altamente spettacolare. L’avventura di Mosca si iniziava sotto i migliori auspici…

Nunzio Spina

[12 – segue Montréal 1976, continua con la seconda parte di Mosca 1980]