La storia della contestata finale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che incoronò la squadra condotta da Sergej Belov… L’immodestia di Spitz e l’eleganza della Korbut…

Lo spettacolo era andato avanti. Malgrado tutto, sopra tutto. L’attentato terroristico che aveva sconvolto le Olimpiadi di Monaco avrebbe potuto chiudere anticipatamente i Giochi, lasciando in primo piano quelle immagini di sangue e di morte: dai feddayin incappucciati che uccidono e poi tengono in ostaggio alcuni atleti israeliani nel villaggio olimpico a quelle, ancora più crudeli, della successiva strage all’aeroporto di Monaco. Mentre il mondo si interrogava smarrito, i vertici del CIO avevano già deciso di ripartire. Concorsi, partite, record, medaglie. Come se nulla fosse successo. Giusta o no, era l’unica maniera per far vincere lo sport.

Tra le tante discipline che avrebbero potuto ancora riservare emozioni – e magari risollevare un po’ il morale in quegli ultimi giorni – c’era il basket, tornato a proporre lo scontro in finale tra USA e URSS (per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, a parte la più recente di Città del Messico). Gli americani avevano vinto abbastanza agevolmente tutte le partite, compresa quella di semifinale con l’Italia (un pesante 68 a 38, che per nostra consolazione non segnò in quel torneo il record di passivo subito, e neanche di minor punti realizzati, perché al Giappone e all’Egitto era andata peggio). Qualche difficoltà in più l’avevano dovuta superare i sovietici, che lungo il cammino si erano trovati di fronte la Jugoslavia (campione del mondo uscente, sconfitta in qualificazione per sette punti) e la sorpresa Cuba (che aveva ceduto solo di sei in semifinale). Imbattuti anche loro, comunque, e con l’intento dichiarato di dare battaglia fino all’ultimo secondo.

Quella statunitense era la solita selezione di college (si disse poi che non esprimesse proprio il meglio di quello che c’era a disposizione), con una età media di poco più di vent’anni. L’inesperienza era in qualche modo bilanciata dalla saggezza del vecchio allenatore, il quasi settantenne Hank Iba, che aveva già guidato le formazioni vittoriose a Tokyo e a Città del Messico, rimanendo però legato a certi suoi schemi un po’ obsoleti. La preparazione, basata solo su qualche amichevole, era stata assolutamente inadeguata, forse anche per un eccesso di confidenza. I nomi dei giocatori sarebbero diventati noti in seguito (Dwight Jones, Jim Brewer, Thomas McMillen, Douglas Collins, Michael Bantom, Tommy Burleson), ma non si trattava di veri fuoriclasse come lo erano stati altri protagonisti olimpici, Bill Bradley o Spencer Haywood tanto per ricordare i più recenti.

Solida e determinata, invece, la squadra sovietica, reduce dalla ennesima (ottava consecutiva) vittoria agli Europei. Qui l’allenatore era un emergente, Kondrashin, mentre molti giocatori si erano già imposti a livello internazionale. C’erano ancora diversi reduci di Città del Messico, tra cui il lituano Palauskas, il gigante georgiano Kowalenko (2 e 11) e, soprattutto, la guardia-ala Sergej Belov, un fisico particolare con le gambe più corte del tronco, ma giocatore dotato di grande estro, realizzatore di straordinarie capacità con la sua sospensione morbida. Un altro Belov, Alexander, più alto e più giovane di Sergej (nessun rapporto di parentela tra i due), sarebbe diventato altrettanto famoso in quell’edizione olimpica.

Finalissima in calendario il 9 settembre, quattro giorni dopo la strage. Il messaggio era stato chiaro: «The show must go on». Gli interessi sportivi – assieme a quelli economici – si riappropriarono della scena a tal punto che, per esigenze delle potenti catene televisive americane, l’inizio della gara fu spostato alle 23 e 45 locali. Sarebbe stata una lunga notte davanti la TV, oltre che sugli spalti del Rudi Sedlmayer Halle di Monaco di Baviera. Arbitri della partita il brasiliano Righetto e il bulgaro Arabadjan, Al tavolo, oltre a cronometristi e segnapunti, sedeva il segretario generale della FIBA, Renato William Jones, colui che aveva maggiormente contribuito alla diffusione capillare del basket in tutto il mondo. Una presenza importante che avrebbe notevolmente influenzato l’esito della gara.

I sovietici cercarono di sorprendere subito gli indolenti ragazzoni statunitensi: 7 a 0 iniziale, tanto per far capire l’antifona. Un vantaggio che, praticamente, riuscirono a gestire fino all’intervallo: 26 a 21. L’equilibrio venne ristabilito subito nella ripresa, fino a quando però due episodi lo fecero saltare nuovamente. Ci fu uno scontro tra Dwight Jones e Ivan Vasilevic che decretò l’espulsione di entrambi: solo che il primo era uno dei giocatori americani più forti tecnicamente, mentre il secondo era un habituè della panchina, che Kondrashin aveva mandato in campo – secondo uno dei tanti sospetti che si riversarono su quella partita – a scopo provocatorio. Poi ci si mise di mezzo anche la sfortuna: Jim Brewer, altro giocatore di punta della formazione americana, cadde malamente a terra e fu costretto a uscire dal campo. L’URSS approfittò della situazione favorevole e si portò nuovamente avanti di dieci, grazie soprattutto alle azioni di Sergej Belov, che alla fine totalizzò 20 punti (più di un terzo del punteggio totale, invero molto misero).

Fu lo spettro della sconfitta a scatenare la reazione. Gli uomini di Iba cominciarono a giocare con una grinta che non avevano mai mostrato fino allora in quel torneo (anche perché non ce n’era stato bisogno) e in pochi minuti riuscirono a recuperare. A 40 secondi dalla fine USA sotto di un solo punto (49 a 48), palla in possesso degli avversari che avevano deciso di far trascorrere tutto il tempo a loro disposizione per un canestro che avrebbe potuto risultare decisivo (inutile ricordare che il tiro da tre non era ancora stato introdotto). Quell’attacco finì nelle mani degli americani, che si involarono in contropiede: fallo, due tiri liberi, il cronometro si fermò a tre secondi dalla fine. I tre secondi più lunghi e più discussi nella storia del basket mondiale…

Andò in lunetta Doug Collins (nomi che, anche senza volerlo, sarebbero diventati famosi): dentro il primo, parità; dentro anche il secondo, URSS 49 – USA 50. Ma qui c’è un dubbio da chiarire (e mai completamente chiarito): la chiamata di un time-out da parte dell’allenatore sovietico. Tra primo e secondo tiro libero? Dopo i due tiri? Gli arbitri avrebbero o no dovuto concederlo? Intanto, con soli tre secondi a disposizione, Belov e compagni si erano avventati in una rimessa disperata, finita subito nelle mani degli avversari. Partita che sembrò chiusa, e prima esultanza statunitense, con ingresso in campo anche di qualche tifoso. No, non era finita! Kondrashin si era sbracciato davanti il tavolo per ottenere il minuto di sospensione richiesto, prima che il gioco ripartisse. Uno degli arbitri, il brasiliano Renato Righetto (nella hall of fame di questa finale c’era un posto anche per lui), se ne accorse, e fischiò quella che in teoria (ma anche questo non si seppe mai) doveva essere una infrazione, cioè un tecnico alla panchina. Fischio che era arrivato un secondo prima del suono della sirena.

L’arbitro non decise niente. La palla andava rimessa in gioco, quindi, a un secondo dalla fine. E qui di nuovo proteste: il time-out era stato chiesto a tre secondi, da lì bisognava ripartire. A sostenere questa tesi intervenne – con tutta l’autorità che si sentiva addosso, ma non avrebbe avuto il diritto di farlo in quel momento – William Jones. Gli arbitri chinarono il capo e acconsentirono, ovviamente stavolta tra la disapprovazione degli americani. Le cose si erano complicate abbastanza, ma non del tutto. Fatto sgombrare a fatica il parquet, subito dopo la rimessa si sentì nuovamente suonare la sirena. Seconda esultanza statunitense e seconda invasione. Ma era passato un solo secondo, il cronometro non era stato resettato come stabilito; e Jones intervenne con più veemenza di prima. Tre secondi, bisognava giocare ancora tre secondi! Quindi, sgombrare nuovamente il parquet, convincere allenatori e giocatori a riprendere ognuno il proprio posto, placare le ire di tutti. E la notte si allungava…

Cronometro a -3. Via con la rimessa da fondo campo, il pallone venne lanciato con una lunga parabola – il cosiddetto «passaggio baseball» – verso l’altro canestro, scavalcando ben tre avversari che incautamente si erano posizionati lì davanti, nel tentativo di intercettare. Gli altri due, Bantom e Forbes, erano dietro, ma riuscirono a ostacolarsi, lasciando così che il pallone arrivasse nelle mani, protese in alto, di Alexander Belov: bastava appoggiarlo a tabellone da sotto, per la più facile delle realizzazioni. Canestro, 51 a 50, suono della sirena, medaglia d’oro all’URSS! Era accaduto quello che nessuno aveva pronosticato e, soprattutto, nella maniera che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Gli statunitensi non avevano mai perso una sola partita (sessantatre) del torneo olimpico, fin da quando era stato introdotto il basket ai Giochi di Berlino, nel ’36. Prima o poi la sconfitta sarebbe arrivata, ma quella non la accettarono proprio. Sporsero reclamo, sicuri di avere subìto un torto, per gli errori commessi dagli arbitri e dal tavolo. Si riunì una commissione FIBA, nella quale si giocò praticamente un’altra partita incerta: alla fine fu confermato, per 3 voti a 2, il risultato del campo, cioè il 51 a 50 a favore dell’URSS. Il coach statunitense Iba, in quella concitata serata, venne anche derubato del suo portafoglio, discretamente dotato di dollari, ed ebbe così modo di denunciare… il furto nel furto!

Nella cerimonia di premiazione la squadra USA non si presentò, e quella medaglia d’argento non venne mai ritirata. Pare che nel testamento di qualche giocatore americano già scomparso ci fosse scritto a chiari lettere il divieto assoluto, per gli eredi, di cedere alla tentazione di accettarla.

Pochi anni dopo, esattamente il 2 ottobre del 1978, un personaggio di quella rocambolesca finale tornò tristemente alla ribalta. Si trattava proprio di Alexander Belov, colui che aveva siglato il canestro decisivo: moriva a soli 26 anni a causa di un grave, e raro, tumore del cuore. Questa almeno fu la motivazione ufficiale; alla quale si affiancavano – malignamente – voci di una dipendenza dall’alcol, se non addirittura di un omicidio organizzato per eliminare un dissidente politico. Di sicuro c’era solo la sua volontà di andare a giocare (sì proprio lui) negli Stati Uniti. Per il resto, misteri mai chiariti, al pari di quelli lasciati dalla finale olimpica che lo aveva reso celebre.

Tra le 50 medaglie d’oro conquistate dall’URSS, quella del basket fece sicuramente più scalpore, lasciando una scia di polemiche mai sopite dal tempo. Quasi irriverente questa pubblicità nei confronti di uno sport sovietico che a Monaco fu in grado di conquistare vittorie limpidissime, con campioni di grande valore. Di Borzov nelle gare veloci dell’atletica si è già detto. Due parole bisognerebbe spenderle per ricordare Olga Korbut, che all’età di 17 anni aprì l’era delle bambine-prodigio nella ginnastica artistica. Originaria della Bielorussia, fisico minuto e filiforme, Olga stupì giuria e pubblico con i suoi numeri: salto all’indietro sulla trave con eccezionale flessibilità della colonna; grazia ed eleganza nella prova a corpo libero. Alla fine, tre ori e un argento per lei.

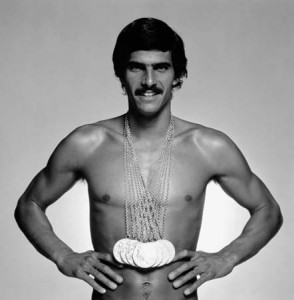

Il protagonista numero uno di Monaco, tuttavia, risultò proprio un americano. Il suo nome era Mark Spitz, ventiduenne californiano, con le sembianze di un messicano (i baffi almeno gli davano quell’aria) e una corporatura vigorosa, ma niente affatto massiccia. Nuotatore di grandi capacità tecniche, si era già presentato alle Olimpiadi di Città del Messico, proclamando – con buona dose di immodestia – la sua intenzione di vincere sei medaglie: sarebbe tornato con due soli successi nelle staffette e non poche derisioni da parte di tutti. A Monaco non aprì bocca, ma vinse tanto. Sette medaglie d’oro (sette!), quattro in prove individuali, tra stile libero e farfalla, e tre in staffette. Dominatore indiscusso. Un record che avrebbe conservato per 36 anni, fino alle più recenti Olimpiadi di Pechino 2008, quando un altro giovane nuotatore è stato in grado di sottrarglielo, salendo una volta in più sul gradino più alto del podio. Le note dell’inno nazionale e i colori della bandiera, con stelle e strisce, erano sempre quelli!

Nunzio Spina

[11 – segue la prima puntata di Monaco 1972, continua con Montréal 1976]