L’Olimpiade dell’altro mondo… Solo 130 atleti italiani… Il torneo olimpico di Bill Russell… L’Italia di McGregor rimane a casa… Il dilettantismo di stato…

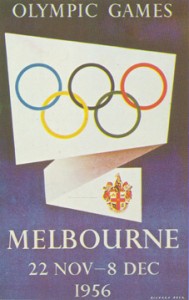

Olimpiade dell’altro mondo! Qualcuno la battezzò così, giocando su tutti i possibili doppi sensi che la frase lasciava intendere. Melbourne, Australia, Emisfero Sud: a quelle latitudini un tale avvenimento sportivo non era mai arrivato. L’approdo non fu facile, perché il CIO si era trovato diviso a metà nel decidere l’assegnazione ufficiale: la differenza di un solo voto (21 a 20) pesò a sfavore di Buenos Aires, l’altra grande candidata, che perso quel treno non se ne vide passare più davanti. Doveva essere premiato il principio dell’universalità, e da questo punto di vista il Continente Nuovo, a galla tra le acque degli Oceani Indiano e Pacifico, estendeva maggiormente gli orizzonti e riservava – forse – qualche mistero in più.

Terra tutta da scoprire, quella australiana, legata ancora alla forte contraddizione tra l’arretratezza delle riserve per gli aborigeni e il progresso sfrenato delle città: come Melbourne, dove il consistente flusso migratorio del dopoguerra (di ogni provenienza, compresa quella italiana) aveva rappresentato un’enorme fonte di sviluppo. Un paese in piena evoluzione, forse non ancora maturo a ospitare un’edizione olimpica; oppure era il vecchio mondo che si mostrava impreparato ad accettare certe diversità. La prima alla quale far fronte fu quella delle stagioni invertite: i Giochi si disputarono tra la fine di novembre e i primi di dicembre (semplicemente all’inizio dell’estate australe), collocazione temporale che scoraggiò molti. Tra un tentennamento e l’altro, ci fu anche la questione di una vecchia legge australiana che imponeva una quarantena di sei mesi a tutti gli animali importati: finì che per le gare di equitazione si dovette organizzare una competizione a parte, in Europa.

La ridotta partecipazione di squadre e di atleti, rispetto alle edizioni precedenti, fu determinata anche dalle immancabili tensioni politiche. In quell’anno, il 1956, la nazionalizzazione del Canale di Suez rivendicata dagli egiziani e l’invasione dell’Ungheria da parte dei carri armati sovietici avevano acceso due focolai di grande partecipazione emotiva e politica. Per un motivo o per un altro, sei nazioni espressero il loro dissenso con la rinuncia a Melbourne, tra queste la Spagna e la Cina Popolare, quest’ultima destinata a restar fuori ancora per quasi trent’anni. C’erano invece le due Germanie, che si presentarono addirittura sotto un’unica bandiera, mentre erano di fatto ancora divise: miracoli dello sport!

Per la spedizione azzurra il problema fu soprattutto di natura economica. Raggiungere l’Australia comportava una spesa non indifferente, per cui il CONI decise di procedere a una rigida selezione, lasciando partire soltanto chi poteva nutrire speranze di un buon risultato. Gli atleti prescelti alla fine furono 130, molti meno di Londra ed Helsinki; eppure, si riuscì a confermare il bilancio finale, con 8 ori e un 5° posto nella classifica generale. C’erano ancora gli schermidori a fare incetta di medaglie (7 in tutto), con in testa il loro «re», Edo Mangiarotti. E ci fu anche il ciclismo a regalare soddisfazioni, tra cui l’inatteso successo di Ercole Baldini nella prova individuale su strada: inatteso anche per gli organizzatori, perché nella cerimonia di premiazione mancava la musica dell’inno di Mameli, che venne così intonato da atleti, dirigenti e dai numerosi immigrati italiani presenti.

La Nazionale di basket fece un po’ le spese di questo clima di austerity, e per la prima volta restò fuori dalla competizione olimpica. Dopo la mancata qualificazione alla fase finale del torneo di Helsinki, Tracuzzi aveva guidato la squadra agli Europei del ’53 a Mosca, ottenendo un settimo posto non proprio di grande prestigio; aveva avuto, però, il coraggio di lanciare qualche giovane interessante, come Mario Alesini, Nino Calebotta, Sandro Riminucci. Del seme piantato non avrebbe raccolto i frutti, perché il valzer dei commissari tecnici era già pronto a ripartire. Nel ’54 fu la volta di Francesco Ferrero, il tecnico che nell’immediato dopoguerra aveva reso famosa la Ginnastica Roma col suo fitto gioco di passaggi e di schemi, appreso direttamente dagli Alleati nella sua lunga prigionia in India. Ma anche la sua fu una semplice apparizione: otto partite, di cui due sole vinte, e avanti un altro.

Nella testa di Aldo Mairano, il presidente della Federazione, c’era sempre l’idea dell’allenatore statunitense. Ci aveva provato con Van Zandt, ma il rapporto non era stato lungo e proficuo come si era augurato. Un altro tentativo andava fatto. Gli venne segnalato un certo Jim McGregor, piccoletto dai capelli rossi, che aveva ancora un curriculum piuttosto scarno (coach in due college americani), ma tanto spirito di avventura. Sbarcò nel giugno del ’54 all’aeroporto di Malpensa e su di lui venne fatta la nuova scommessa della Nazionale. Decio Scuri, che nel frattempo era succeduto a Mairano alla guida della FIP, gli affiancò come assistente Carmine Paratore, l’italiano del Cairo che come allenatore dell’Egitto ci aveva sbarrato la strada a Helsinki.

L’arrivo di McGregor comportò una ventata di novità tecniche (un po’ come era successo con Van Zandt), che ovviamente avevano bisogno di tempo per essere assimilate. Fu lui a introdurre il «pressing» difensivo e il «dai e cambia» in attacco, un movimento che dava la possibilità al portatore di palla di giocare «uno contro uno» mentre il compagno si smarcava su un blocco per un facile passaggio: allora sembrò qualcosa di rivoluzionario! Predicava inoltre la velocità come elemento fondamentale per imporre ogni tipo di gioco. Agli Europei del ’55 in Ungheria migliorò, di poco (sesto posto), il piazzamento del suo predecessore, con la buona conferma di giovani che avevano già fatto il loro debutto: accanto a Riminucci e Calebotta, anche il milanese Sandro Gamba e il goriziano Gianfranco Sardagna.

Non c’era stato un gran salto di qualità (non poteva esserci), e così l’anno dopo ci si trovò di fronte al dilemma se valesse la pena partecipare alle Olimpiadi australiane, interrompendo tra l’altro il campionato, che in quegli anni viveva le appassionanti sfide tra Virtus Minganti Bologna e Olimpia Simmenthal Milano. Decio Scuri decise di affidare la soluzione a un torneo, il Trofeo Mairano, che venne fatto disputare a metà settembre a Bologna per inaugurare il nuovo Palasport di Piazza Azzarita: se la Nazionale di McGregor si fosse mostrata all’altezza delle più forti formazioni europee invitate in quella circostanza, avrebbe guadagnato un ideale pass per Melbourne. Arrivarono due vittorie, con Polonia e Svezia (memorabile la seconda per il record assoluto di punti in Nazionale, 45, da parte del canturino Lino Cappelletti), e tre sconfitte, con Ungheria, Cecoclovacchia e URSS. Quarto posto finale: meglio restare a casa!

Il torneo olimpico di basket decretò ancora una volta la manifesta superiorità della formazione USA, che vinse tutte le partite, alcune in maniera alquanto umiliante per le avversarie: più che i punteggi del girone di qualificazione (98 a 40 sul Giappone, 101 a 29 sulla Thailandia, 121 a 53 sulle Filippine), fece scalpore il 101 a 38 rifilato in semifinale all’Uruguay, che pure conquistò il bronzo. Fu ancora una volta l’Unione Sovietica a contenderle la finale per l’oro, ma avrebbe evitato volentieri lo scontro diretto, anzi gli scontri diretti: beccò 30 punti nei quarti (55 a 85), gli andò peggio nella partita conclusiva (55 a 89). Il bilancio finale degli statunitensi fu di 792 punti segnati contro 365 subiti: dominio assoluto.

Una squadra imbattibile, quella a stelle a strisce, con un protagonista su tutti: Bill Russell. Originario della Louisiana, 2 metri e 06 e un fisico agilissimo; nel salto in alto scavalcava l’asticella alla stessa misura della sua altezza, un risultato che gli aveva permesso di vincere i trials, ma tra i due sport scelse (allora e per sempre) il basket. A Melbourne si dimostrò un dominatore assoluto sotto i tabelloni: difficile evitare le sue stoppate, quasi impossibile rubargli i rimbalzi; al suo attivo anche 113 punti, con una media superiore ai 14 a partita. Pur di partecipare a quel torneo olimpico, Russell aveva deciso di rinviare di un anno il passaggio ai professionisti. Con i Boston Celtics avrebbe poi avuto tutto il tempo di ottenere grandi risultati, vincendo ben tredici campionati NBA, di cui otto consecutivi.

Il quintetto americano asfissiava l’avversario con un pressing a tutto campo; quei pochi che riuscivano a superarlo dovevano poi fare i conti con i tentacoli di Russell. Nella fase offensiva la maggior parte delle azioni si sviluppava in contropiede, ma stupì anche la precisione nei tiri piazzati. Tra i giocatori più in vista, il play-maker K.C. Jones e l’ala-grande Carl Cain, che oltre alle doti atletiche e al talento, avevano un’altra cosa in comune con Bill Russell: il colore nero della pelle. Non era una novità assoluta (li aveva preceduti Don Barksdale a Londra ’48), ma questi erano tre in una squadra e tutti fuoriclasse: segnarono l’inizio di una nuova epoca.

L’URSS aveva cercato di essere competitiva procurandosi qualche gigante nel suo sterminato paese. Ne presentò addirittura uno di 2 e 23, Janis Krumins, un boscaiolo lettone che metteva tanta soggezione in campo, ma era ancora acerbo e il confronto con Russel non riuscì proprio a reggerlo. La medaglia d’argento, comunque, rappresentava per i sovietici il massimo delle loro aspirazioni, e da quella posizione la sfida agli americani poteva essere rilanciata…

Fu un torneo a ranghi ridotti, con solo quindici formazioni iscritte. La stagione o la lontananza avevano trattenuto a casa, tra gli altri, paesi cestisticamente competitivi come l’Ungheria, la Cecoslovacchia e l’Argentina. Anche gli organizzatori, per la verità, non avevano riservato grande attenzione. Fecero disputare le partite all’Exhibition Building (il vecchio Palazzo delle Esposizioni), dove furono montate tribune provvisorie in tubi metallici e tavole di legno, con una capienza necessariamente limitata; si faceva presto a raggiungere il tutto esaurito e a chiudere le porte prima ancora che cominciassero gli incontri.

Nella calca degli spettatori c’era Jim McGregor. Gli era stato concesso di recarsi a Melbourne in qualità di osservatore: lo scopo era di tornare in Italia con un bagaglio ricco di novità da mettere al servizio della nostra pallacanestro. In effetti i suoi bagagli, quelli materiali, li riempì abbastanza, a tal punto che ebbe problemi seri ai controlli di frontiera sulla via del ritorno… La Federazione, che evidentemente aveva un po’ storto il muso sul suo conto, prese questo episodio come un pretesto per mollarlo. Il rapporto era durato poco più di due anni, meno ancora che con Van Zandt. Da allora il «gitano rosso», come sarebbe stato soprannominato, iniziava il suo lungo girovagare nel mondo, tra rappresentative nazionali e squadre di club: avrebbe guidato la Grecia, la Turchia, l’Austria, la Svezia, il Perù, il Marocco, il Centrafrica, la Colombia; in Italia, due esperienze a Gorizia (con una promozione in A1 nell’80), una a Pesaro e una a Perugia. Personaggio eclettico e carico di simpatia: diceva di professare la religione delle due “D”, donne e denaro, costretto col passare degli anni a privilegiare sempre più la seconda… Era il basket, in realtà, la sua vera fede!

Le lontane Olimpiadi di Melbourne, intanto, facevano registrare un fatto straordinario: il sorpasso dell’Unione Sovietica sugli Stati Uniti nel conto delle medaglie, con 5 ori, 5 argenti e 15 bronzi in più. Il «dilettantismo di stato», che finiva di fatto col portare agli atleti i vantaggi e le opportunità del professionismo reale, aveva avuto finalmente il sopravvento, secondo un preciso disegno politico. L’eroe di questa affermazione fu Vladimir Kuts, un ex marinaio e un ex pugile ucraino, che riuscì quasi a replicare la grande impresa di Zatopek dell’edizione olimpica precedente: a Melbourne, Kouts vinse – dominando – i 5000 e i 10000 metri, protagonista numero uno del «Cricket Ground Stadium», l’impianto che ospitò l’atletica, oltre alle cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi. Su quella pista brillarono anche le donne australiane, come la velocista Cuthbert vincitrice di tre ori; grazie soprattutto a lei e alle nuotatrici, l’Australia riuscì sorprendentemente a classificarsi al terzo posto alle spalle degli Stati Uniti.

Il dovere di un paese ospitante non era solo di esibire una buona organizzazione, ma anche quello di impegnarsi a esprimere il meglio di sé nelle varie gare. Nella consegna della bandiera olimpica dalle mani del sindaco di Melbourne a quelle del sindaco di Roma, l’8 dicembre del 1956, era implicito anche questo messaggio. L’Italia – come vedremo – raccolse in pieno l’invito.

Nunzio Spina