Stati Uniti e Unione Sovietica di fronte dopo la guerra di Corea… Prime manifestazioni di disgelo… Torneo olimpico dominato dagli americani… Italia fuori nelle eliminatorie… Bud Spencer e Zatopek…

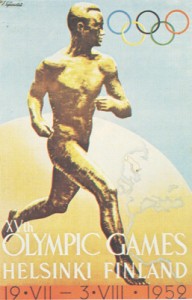

La notte stentò a oscurare le lunghe giornate delle Olimpiadi di Helsinki. In quell’estate finlandese, il sole si lasciava rimpiazzare solo da qualche nuvola e da interminabili crepuscoli, poco o nulla concedendo alle tenebre. Un fenomeno del tutto naturale lassù, dalle parti del Circolo Polare Artico, ma lo scenario sembrava fatto apposta per far luce su un evento di per sé eccezionale, destinato a segnare una svolta nella storia sportiva (e non solo!). Irrompeva l’Unione Sovietica, era il primo atto della grande sfida agli Stati Uniti. Il basket – suo buongrado – si ritrovò subito al centro della contesa.

Nel 1952 la Guerra Fredda tra i colossi USA e URSS era all’acme della tensione, inasprita peraltro dal recente conflitto in Corea. La forte contrapposizione aveva di fatto diviso in due il mondo, e il clima internazionale ne era rimasto inevitabilmente influenzato, forse in maniera più forte di quanto non lo fosse stato quattro anni prima a Londra. A Helsinki addirittura furono creati villaggi olimpici separati, a debita distanza tra loro: uno per i paesi del blocco occidentale, un altro per i paesi comunisti. Ci pensarono poi gli atleti stessi a superare queste divisioni, incontrandosi amichevolmente tra loro, dandosi la mano e abbracciandosi in più di un’occasione. Anche in queste prime manifestazioni di disgelo c’era l’espressione di una svolta storica.

Di Olimpiadi ne erano già state disputate tante, ma questa di Helsinki sembrò immersa in un’aria completamente nuova, di amicizia e fratellanza, di esaltazione dei veri valori sportivi, a dispetto delle premesse politiche affatto incoraggianti. La Finlandia – terra di civiltà e di pace, oltre che di profonda cultura sportiva – ci mise molto del suo, nonostante fosse ancora occupata dall’esercito sovietico. Non ci furono barriere neanche con la gente del luogo, socievole e cordiale al di là della sua apparente riservatezza, specie in quelle luminose sere d’estate che invitavano a ritrovarsi tutti insieme per le strade, a conoscersi, a vivere momenti di allegria.

Furono 69 le nazioni partecipanti, diciotto più di Berlino, dieci più di Londra. Un importante contributo a questo sviluppo lo avevano dato Asia e Africa, a parte l’esordio solenne dell’Unione Sovietica. La Finlandia si fece trovare prontissima, anche perché si era adoperata a ospitare l’edizione del 1940, poi soppressa per motivi bellici. Bastò restaurare e, se mai, allargare gli impianti già esistenti, tutti efficienti ma essenziali; un tabellone luminoso per la segnalazione dei risultati, nello Stadio Olimpico portato a 70.000 posti con strutture in legno, sembrava quasi stonare in tanta sobrietà. Fu lì che Paavo Nurmi introdusse la fiaccola olimpica: era il mito vivente dello sport finnico, vincitore di ben 9 medaglie d’oro in tre olimpiadi (dal ’20 al ’28) nelle gare di fondo e mezzofondo. Il saluto che gli fu riservato dal pubblico fece registrare la prima esplosione di entusiasmo.

Come sport di squadra fu proprio il basket a calamitare le attenzioni maggiori, se non altro per la curiosità di una possibile sfida diretta tra USA e URSS, motivo caratterizzante dell’intera Olimpiade. Attesa non delusa perchè le due rappresentative si ritrovarono due volte di fronte, la seconda proprio nella finale per l’oro, accendendo fin da allora i toni di una grande rivalità. Per la verità gli Stati Uniti erano ancora nettamente superiori, con i giganti che si ritrovavano: oltre al riconfermato Bob Kurland, anche Clyde Novellette, 2 e 08, grande tiratore. Nei quarti avevano vinto con un secco 86 a 58, scoraggiando a tal punto i sovietici da indurli addirittura a una tattica ostruzionistica nella partita conclusiva: per timore di essere sotterrati da una valanga di canestri, infatti, fecero in maniera di tenere la palla il più a lungo possibile (anche 15 minuti consecutivi), e il risultato fu di limitare il passivo a un 36 a 25 che finì per deludere tutti. Da allora si pensò che fosse conveniente, per il bene dello spettacolo, introdurre la regola dei «30 secondi».

Avrebbe meritato ben altro epilogo quel torneo olimpico. Stavolta l’organizzazione aveva tenuto conto della evoluzione del gioco, ma anche del divario ancora esistente tra scuole diverse. Sicché venne fatta una selezione tra le squadre iscritte (che erano sempre in numero di ventitré come nelle prime due edizioni), in maniera da rendere la competizione quanto più equilibrata. Dieci formazioni furono qualificate di diritto: si trattava delle prime sei di Londra ’48 (USA, Francia, Brasile, Messico, Uruguay, Cile), prima e seconda classificate degli ultimi campionati europei (URSS e Cecoslovacchia) e la Finlandia (come paese ospitante). Le rimanenti tredici dovevano impegnarsi in una fase eliminatoria, suddivise in tre gruppi, da ognuno dei quali sarebbero venute fuori due squadre, da aggiungere al gruppo delle finaliste. Così filtrato, il tabellone delle partite risultò effettivamente più ricco di interesse. Fu proprio quel 36 a 25 della finalissima per l’oro tra statunitensi e sovietici, col non gioco dei secondi, a fare registrare il limite peggiore come somma di punteggio e come qualità di gioco.

Tra le vittime della selezione ci fu l’Italia. Il diciassettesimo posto di Londra non aveva prodotto buone credenziali, e le cose non erano andate tanto meglio nelle ultime due edizioni degli Europei: mancata partecipazione a quella del ’49 al Cairo, un quinto posto a quella del ’51 a Parigi (che era già un buon riscatto). La squadra azzurra, a Helsinki, partì così nel gruppo delle tredici in cerca di qualificazione: nel suo girone riuscì a sconfiggere la Turchia e la Romania, ma trovò sulla sua strada l’Egitto allenato da un certo Carmine Paratore, nato e cresciuto nella comunità italiana di quel paese, che ci rispedì a casa dopo una partita combattuta (66 a 62) e piena di rimpianti.

Si può dire che l’avventura olimpica, stavolta, era finita ancora prima di cominciare. Grande delusione, ovviamente; qualcuno però sostenne che – in fondo – la mancata qualificazione ci risparmiò brutte figure dopo, contro avversari francamente di un altro livello. La nostra Nazionale scontava una evidente crisi tecnica, alla quale non si era fatto in tempo a porre rimedio. L’epoca Van Zandt era terminata, bruscamente, alla fine dell’anno passato, proprio quando l’ufficiale americano stava cominciando a raccogliere i frutti del suo paziente – secondo alcuni anche noioso e poco redditizio – lavoro sui fondamentali. Dopo il quinto posto agli Europei di Parigi, al quale si è appena accennato, era arrivata anche una gradita medaglia di bronzo ai primi Giochi del Mediterraneo, disputatisi ad Alessandria d’Egitto. Al di là dei risultati sul campo, comunque, c’erano stati dei progressi nel gioco, e col tempo forse ne sarebbero arrivati altri, se un bel giorno, senza alcun preavviso, non fosse stato dato a Van Zandt il benservito dalla Federazione. Quelli che lo consideravano un «tecnico superato e psicologicamente inadatto», «che non sapeva comprendere la mentalità dei giocatori latini», furono sicuramente accontentati; che poi questa decisione coincidesse con il bene della pallacanestro italiana restava una cosa tutta da dimostrare.

Cominciò il valzer dei successori. A gennaio ’52 l’incarico fu dato a Giancarlo Marinelli, protagonista da giocatore delle due Olimpiadi precedenti; il tempo di una partita (persa con la Francia), poi a marzo lo sostituì Amerigo Penzo, veneziano, ex giocatore e allenatore della Reyer; una sola partita anche lui (persa a Bari con il Belgio), e di nuovo Marinelli in panchina, che stavolta di partite ne diresse cinque, quelle del Trofeo Mairano disputato in aprile a Milano, vincendole tutte. Non andò oltre. Al suo posto, come commissario tecnico, venne chiamato Vittorio Tracuzzi, che proprio a Bari aveva chiuso la sua carriera da giocatore della Nazionale, dopo cinque anni di militanza. L’Olimpiade di Helsinki bussava ormai alle porte. Tracuzzi non si tirò indietro, come era (e sempre sarebbe stato) nella sua indole. Però di tempo ce n’era davvero poco. Volle comunque al fianco come assistente il suo ex compagno di squadra Marinelli e ci provò. Sappiamo con quali risultati.

Della formazione di Londra ’48 erano rimasti in cinque: i bolognesi della Virtus, Ferriani, Ranuzzi e Rapini, il romano Cerioni, nel frattempo trasferitosi a Varese, e Sergio Stefanini, reduce dalla conquista dello scudetto con l’Olimpia Borletti Milano. Van Zandt aveva già lanciato alcuni nomi nuovi, come Bongiovanni, Marietti, Zucchi, Pagani, quest’ultimo un giocatore in forza a Milano, dalle strane origini, nato a Shanghai da una principessa russa e un ufficiale italiano. Altri giovani si erano appena affacciati sulla scena: come il ventenne Achille Canna, che a Gradisca d’Isonzo, il paese in provincia di Gorizia dove era nato, aveva avuto la fortuna di stare a contatto con militari statunitensi, dai quali aveva appreso, tra le altre cose, la tecnica corretta del tiro in sospensione. Canna iniziò, dalla stagione successiva, una lunga carriera con la Virtus Bologna (9 anni e 2 scudetti), mentre in azzurro avrebbe totalizzato 70 presenze, con la partecipazione alla gloriosa Olimpiade di Roma del ’60, dove fu l’unico superstite di quel gruppo.

Non c’era più Giancarlo Primo nella lista dei giocatori, oltre naturalmente a Marinelli e Tracuzzi: quest’ultimo, ancora giocatore di club a Varese (una combinazione unica nella storia della Nazionale), doveva reprimere il suo istinto di entrare in campo! Non figurava neanche Cesare Rubini, che ebbe nuovamente ragione nel dirottare le sue ambizioni verso il «Settebello» della pallanuoto, con cui conquistò a Helsinki la medaglia di bronzo, dopo l’oro di Londra. E dire che nel basket Rubini era ancora sulla breccia: giocatore-allenatore della Borletti, e ancora titolare della Nazionale sia prima che dopo quell’Olimpiade (avrebbe partecipato anche agli Europei del ’53 a Mosca).

Tra gli altri medagliati italiani vanno ricordati Pino Dordoni, oro nella 50 km di marcia, e Edo Mangiarotti, soprannominato «il re della scherma», che vinse l’oro nella spada individuale, ma che tra spada e fioretto di medaglie ne aveva già vinto a Berlino e a Londra, e ne avrebbe ancora conquistate nelle due Olimpiadi successive. Non ce la fece a salire sul podio, invece, un nuotatore napoletano, famoso per essere stato il primo italiano a scendere nei 100 stile libero sotto la soglia del minuto, destinato a diventare ancor più famoso nel cinema: si chiamava Carlo Pedersoli, per gli amanti dello spaghetti-western il suo nome sarebbe diventato Bud Spencer!

Nel panorama generale si riaffacciò alla ribalta un personaggio che aveva già fatto parlare di sé a Londra: era il cecoslovacco Emil Zatopek. Adesso di anni ne aveva trenta e la sua carriera di fondista avrebbe anche potuto trovarsi nella fase di declino. Invece chiese ancora un’impresa alle sue straordinarie doti di resistenza e alla sua caparbietà. Strano, per non dire inaffidabile, il suo modo di correre: ansimava pesantemente (da qui l’appellativo di «locomotiva umana»), faceva ondeggiare le spalle e il capo, era sempre impegnato in una smorfia di dolore, come se dovesse crollare da un momento all’altro. A Helsinki trovò la forza di vincere, nell’ordine, i 10000, i 5000 e – chissà con quali residue riserve di fiato e di glicogeno nei muscoli – anche la maratona. Un trionfo! Al quale si aggiunse quello della moglie, Dana Ingrova (Zatopkova da sposata), che subito dopo la vittoria del marito nei 5000 si aggiudicò l’oro nella gara di giavellotto, scagliandolo oltre i 50 metri. I due si ritrovarono lì nello stadio, esultanti, e si scambiarono un bacio che restò immortalato come in certe locandine di film appassionati dell’epoca.

L’Olimpiade del primo grande confronto tra statunitensi e sovietici si chiuse a favore dei primi. Diremmo nettamente se si tiene conto solo degli ori (40 contro 22), ma il computo totale delle medaglie (76 a 71) dava piuttosto la misura di un certo equilibrio. C’era stato qualche abbraccio – come detto – qualche scambio di cortesia tra gli atleti delle due superpotenze, quasi a voler esorcizzare quello schieramento da battaglia che era stato preparato. Si era trattato però di episodi isolati, di semplici quadretti romantici. La voglia di superarsi, in realtà, fu molto forte, e quei Giochi di Helsinki rappresentarono l’inizio di una lunghissima sfida.

Nunzio Spina

[3 – segue Londra 1948, continua a Melbourne 1956]