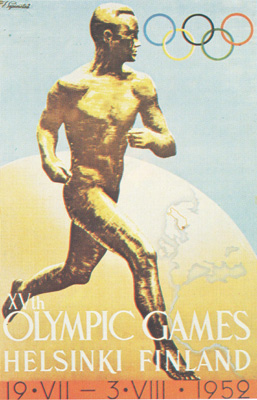

Iniziamo oggi un percorso attraverso la storia delle Olimpiadi, mettendo a fuoco il torneo di pallacanestro. Ogni due settimane, ci avvicineremo ai Giochi di Londra 2012 attraverso le storie, i protagonisti e gli incontri più significativi delle 17 edizioni partendo da Berlino 1936, in cui il basket esordì sotto lo sguardo del suo inventore, James Naismith.

Erano decenni che gli americani premevano per far entrare il basket-ball (il «loro» basket-ball) nel programma delle Olimpiadi. Da quando il reverendo Naismith aveva improvvisato, con un pallone da football e due ceste di pesche, il nuovo gioco da palestra (faceva tanto freddo a Springfield, quell’inverno del 1891), la diffusione negli USA era stata coinvolgente. Tant’è che alla prima occasione propizia, i Giochi di St.Louis del 1904, c’era stata una apparizione come disciplina dimostrativa. Sembrava che la porta della ufficialità dovesse aprirsi da lì a poco; invece passarono altri trentadue anni – e ben sette edizioni – prima del tanto atteso esordio.

Avvenne a Berlino, nei primi d’agosto del 1936. Dalla tribuna d’onore dell’Olimpiastadion la voce del Führer gracchiava con la solita rudezza. Nel dichiarare aperta l’undicesima edizione dei Giochi Olimpici, le parole di circostanza sembrarono assumere il tono – superbo, quasi minaccioso – dell’ennesima sfida lanciata al mondo; la superiorità della razza ariana come principio da affermare! I centodiecimila che gremivano gli spalti del nuovo impianto (inaugurato proprio in quella occasione) ascoltarono in rispettoso silenzio, prima di esplodere in un «Heil Hitler!» che racchiudeva in sé tutta l’esaltazione del momento.

Fosse dipeso da lui, dal Führer, o comunque dagli organizzatori tedeschi, il basket se ne sarebbe rimasto lì – pazientemente – ad aspettare il successivo appuntamento quadriennale; si sapeva bene che in quel nuovo concorso a squadre la Germania non era ancora in grado di competere. Se il battesimo si tenne proprio a Berlino, fu perché il CIO non poteva più restare indifferente alla realtà di uno sport che si era già diffuso ben oltre i confini statunitensi, trovando addirittura in Europa lo slancio giusto per dare vita alla prima federazione internazionale.

James Naismith, quasi, non ci sperava più. I decenni erano passati anche per lui: aveva 75 anni, e il destino non gli avrebbe concesso un’altra opportunità «olimpica». Per l’ex predicatore presbiteriano di origine canadese arrivò il momento di maggior gloria: fu invitato a presenziare alla manifestazione di Berlino, alzando la prima storica «palla a due» del torneo. Era il mondo intero adesso, non solo gli Stati Uniti d’America, a esprimergli riconoscenza. La vita gli riservò quest’ultimo regalo prima di abbandonarlo, tre anni dopo.

Si iscrissero in 23 al torneo di Berlino, provenienti da quattro diversi continenti, praticamente tutte le nazioni allora aderenti alla FIBBA (Fédération Internazionale de Basket-Ball Amateur). Questo organismo si era costituito da poco, sotto gli auspici di un romano (di nascita), inglese di origine, tale William Jones, dottore in scienze e pedagogia, principale fautore dell’inserimento del basket nel programma olimpico. Dall’atto della fondazione, con solo 8 federazioni nazionali (tra cui quella italiana), la FIBA avrebbe vissuto vita lunghissima, perdendo subito una B (superflua) nella sua sigla, ma acquistando tante nuove affiliazioni, fino alle 213 attuali.

L’Italia rispose subito presente. Di Nazionale si era cominciato a parlare nel 1926, allorché il Generale Ferdinando Negrini (l’uomo che aveva trasformato la primitiva Federazione Italiana Basketball in Federazione Italiana Palla al Cesto, portandola da Milano a Roma) aveva organizzato una partita contro una formazione della Francia, battuta nella circostanza per 23 a 17. Da allora qualche apparizione qua e là, fino al 1935, quando la squadra italiana disputò a Ginevra il primo campionato europeo: settima, alla fine, su solo dieci nazioni partecipanti, ma di quella élite faceva comunque parte, e valse come banco di prova per il torneo olimpico dell’anno dopo.

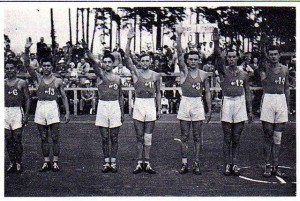

Trieste e Roma erano state, per diversi anni, le sedi in cui il basket primordiale d’allora aveva espresso le cose migliori, e i loro confronti avevano di fatto deciso le sorti del campionato. Altre realtà, però, cominciavano a emergere, allargando sempre più la mappa cestistica della penisola: Napoli, Bologna, Milano, quest’ultima vincitrice proprio dello scudetto del ’36, primo trionfo della gloriosa Borletti. Sicché la Nazionale da presentare a Berlino poté costruirsi, finalmente, come una vera selezione: 13 giocatori, di cui tre triestini, tre romani, tre milanesi, due bolognesi, due napoletani.

Un intero mese di allenamenti in collegiale (pratica assolutamente fuori dal tempo) dimostrò con quanto impegno fu curata la preparazione. Del resto, nella pallacanestro come in tutte le altre discipline sportive, l’Italia del regime fascista aveva anche qualche motivo – diciamo così – politico per non sfigurare. La squadra venne affidata alla guida di un commissario tecnico e di un allenatore: il primo era il napoletano Decio Scuri, ex giocatore e arbitro, futuro presidente della FIP; il secondo, il prof. Guido Graziani, un romano emigrato per studi negli USA, da dove era rientrato nel 1910, mettendo a disposizione dei militari i primi rudimenti delle sue conoscenze di basket.

Tra i giocatori che fecero parte della spedizione – nomi lontani e per noi quasi insignificanti – meritano un cenno quelli del bolognese Giancarlo Marinelli (che avrebbe partecipato ad altre due Olimpiadi come giocatore e come allenatore), del milanese Enrico Castelli (capitano e «torre» della squadra col suo… metro e novantuno) e di Mike Pelliccia (italo-americano che giocava a Napoli, primo oriundo nella storia della Nazionale, quasi mezzo secolo prima di quel Mike Silvester che contribuì all’argento di Mosca ’80).

I tedeschi avevano profuso ogni sforzo possibile per mostrarsi all’altezza del compito loro assegnato, dopo averlo vanamente inseguito per vent’anni. Ci tenevano a stupire il mondo: come capacità organizzativa innanzitutto, poi magari i risultati sul campo avrebbero completato il loro piano trionfale. Furono le Olimpiadi della prima fiaccola (partita dalla Grecia e giunta a Berlino dopo 12 giorni e 11 notti), dei primi collegamenti TV e del primo film interamente dedicato. Straordinario, per l’epoca, il villaggio olimpico, appositamente costruito dall’esercito del III Reich per accogliere un numero record di partecipanti (più di 4.000 atleti, provenienti da 49 paesi). Per non parlare degli impianti sportivi, di cui l’Olimpiastadion rappresentava la massima espressione di stile e funzionalità.

Eppure al basket non venne concesso più di tanto. Ci si dovette accontentare di quattro campi da tennis all’aperto, su terra battuta, con un pallone grande e leggero (niente affatto ufficiale), che prendeva strane traiettorie col vento e si inzuppava con l’acqua. E già, perché vento e acqua – purtroppo – non mancarono a Berlino in quei giorni di agosto del ’36, rovinando in qualche modo la festa di un debutto così importante. Gli organizzatori non avevano neanche pensato a costruire delle tribune attorno, prevedendo uno scarso seguito di pubblico (o forse scoraggiandolo volutamente). A Naismith, che il basket lo aveva inventato per giocarlo nel chiuso di una palestra, dovette probabilmente scappare una smorfia di disapprovazione prima di alzare quella prima «palla a due»…

Il torneo si svolse così. Delle ventitré partecipanti, due diedero forfait all’ultimo momento (Spagna e Ungheria) e si decise di assegnare la vittoria a tavolino per 2 a 0 all’avversaria di turno. Ne usufruì subito, guarda caso, la squadra statunitense, che proprio non ne avrebbe avuto bisogno, tale il divario – sulla carta e sul campo – con tutte le altre nazioni. Gli bastarono in realtà quattro incontri (in una strana formula di eliminatorie e ripescaggi), per affermare la propria supremazia e arrivare così alla conquista del primo oro olimpico: 52 a 28 con l’Estonia, 56 a 23 con le Filippine, 25 a 10 in semifinale col Messico (con pioggia battente e spettatori rifugiati sotto gli alberi), 19 a 8 nella finale col Canada. Aveva smesso di piovere nella partita conclusiva, ma il bordo laterale sopraelevato tratteneva ancora acqua sul terreno di gioco. Praticamente impossibile giocare e far canestri: dopo il 15 a 4 del primo tempo, la partita si trascinò stancamente fino alla fine con soli due canestri per parte, e un pallone che si identificava sempre più con lo strano nome che gli avevano affibbiato i tedeschi: berg, che sta per montagna.

La nostra Nazionale – in canotta bianca (colore di prima scelta), con scudo sabaudo sul petto – non se la cavò male. Iniziò benissimo, sconfiggendo nell’ordine Polonia, Germania e Cile; poi il Messico la mise fuori dalla corsa alle medaglie, mentre i piccoletti delle Filippine (che sgusciavano da tutte le parti) la relegarono alla finalina per il 7° posto, vinta a tavolino perchè il Perù aveva già deciso di tornarsene a casa. L’Italia riuscì anche a strappare un primato, quello del punteggio più alto e del maggiore scarto, 58 a 16 alla Germania: niente male come smacco agli invincibili statunitensi, oltre naturalmente che agli «amici» tedeschi. Il piazzamento finale era lo stesso dell’Europeo dell’anno prima, ma aveva molto più valore: a parte il livello mondiale della competizione, nella classifica parziale del nostro continente si restò dietro solo alla Polonia (quarta). In realtà questa platonica piazza d’onore si portava dietro l’amaro della beffa: la Polonia era stata battuta dalla nostra Nazionale nella partita d’esordio, poi l’avevano favorita ben due ripescaggi (di cui uno addirittura con un sorteggio) e un quarto di finale vinto a tavolino con i desaparecidos peruviani; battuta poi dal Messico nello spareggio per il bronzo, alla fine il suo incredibile bilancio, sul campo, fu di due sole vittorie e quattro sconfitte. Nel conto delle stranezze del primo torneo olimpico di basket, ci fu anche questa!

Bene o male, comunque, il basket era riuscito a entrare nelle Olimpiadi, e già questo fu un grande successo. Naismith non poteva che compiacersene: restò come spettatore d’eccezione fino alla cerimonia di premiazione, quando andò a stringere la mano agli atleti delle prime tre squadre classificate. La sua creatura aveva raggiunto il massimo del riconoscimento sportivo. Il successo dei giocatori USA, di certo, non lo lasciò indifferente; anche perché la tecnica di gioco più autentica e più efficace – pur tra una pozzanghera e l’altra – l’avevano espressa loro. Era quello il modello da imitare, e non c’è dubbio che la vetrina offerta dal torneo di Berlino (nonostante inadeguatezza e improvvisazione) segnò una svolta determinante nella evoluzione del basket in tutti i paesi che avevano avuto la fortuna di partecipare a quella manifestazione, il nostro in testa.

Le Olimpiadi di Berlino sarebbero passate alla storia per ben altre vicende e personaggi. In Italia destò scalpore la prima medaglia d’oro al femminile, quella di Ondina Valla, che si aggiudicò gli 80 ostacoli in una avvincente finale, nella quale bisognò ricorrere al fotofinish per assegnare i primi quattro posti. Nel mondo, invece, fece molta eco l’exploit di Jesse Owens, l’americano di colore che riuscì a conquistare ben quattro medaglie d’oro nelle prove di velocità, 100, 200, 4×100 e salto in lungo, un record che nella storia sarebbe stato solo eguagliato, per merito del connazionale Carl Lewis alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. L’impresa di Owens, che incantò l’imponente platea dell’Olimpiastadion, fu realizzata sotto gli occhi – e i perfidi baffetti – di Hitler, che pare non gradì. Una leggenda mai completamente diventata storia vuole che il Führer si ritirasse indispettito dalla tribuna alla vista del primo successo di Owens, rifiutandosi di complimentarsi con lui come aveva fatto con altri atleti vincitori, bianchi di pelle. Secondo altra testimonianza, fu la pioggia a farlo ritirare in tutta fretta. Chissà? In ogni caso, il sognato trionfo arrivò, perché fu la sua Germania ad aggiudicarsi il maggior numero di medaglie. E una consolazione gliela procurò anche il basket, nonostante la squadra tedesca fosse uscita sempre sconfitta dal campo: quando vide le immagini dei giocatori statunitensi esultanti per l’oro appena conquistato, si accorse che erano tutti yankee!

Nunzio Spina

[1 – continua con Londra 1948]