Gli All Blacks e la Sudafrica razzista pietre dello scandalo… Sicurezza eccessiva… Le donne delle Olimpiadi… L’Unione Sovietica nella femminile… Gli Usa di nuovo campioni, Italia quinta…

Sarebbero bastati quattro cerchi a simboleggiare le Olimpiadi di Montréal. Chissà che effetto avrebbe fatto un’immagine così mutilata, se davvero fosse stata utilizzata come sfondo di quei Giochi? Il cerchio di cui si poteva fare a meno apparteneva al continente africano, che disertò quasi in massa. Era nata l’era del boicottaggio, di quello vero, pesante. Trentaquattro nazioni partecipanti in meno, un impoverimento di bandiere, discipline private di sicuri protagonisti; e le edizioni successive avrebbero riservato di peggio. Tanta tristezza per gli amanti dello sport, che si sentì offeso – come e più di prima – nei suoi principi di universalità e di amicizia. Non si fece piegare dalla politica, ma con le sue contraddizioni e le sue inquietudini doveva ormai abituarsi a convivere.

A trovare un pretesto non ci voleva poi tanto. La contestazione stavolta era nata perché alla Nuova Zelanda (rea di avere inviato la sua formazione di rugby degli All Blacks nella Sudafrica razzista) non era stato revocato l’invito. Alcune squadre del Continente Nero avevano già rinunciato per tempo, ma la maggior parte era già in Canada quando venne deciso il ritiro: c’era chi aveva sfilato nella cerimonia di inaugurazione, chi addirittura aveva partecipato a qualche gara. Nessuno si fece scrupoli, neanche delle proprie incertezze. Fuori da ogni regola, e da ogni codice di comportamento, si poteva decidere in qualsiasi momento di far preparare in fretta le valigie per tornare a casa. Atleti come burattini manovrati dall’alto, non più attori di uno spettacolo.

Gli organizzatori non si aspettavano una umiliazione del genere. Si erano preoccupati, piuttosto, di evitare fatti dolorosi come l’attentato mortale di Monaco, affidandosi alla vigilanza di sedicimila militari e a uno schieramento altrettanto imponente di dispositivi elettronici e magnetici. Perquisizioni continue, quasi asfissianti; gli atleti dovevano avere l’autorizzazione anche per fare due passi a piedi, i giornalisti venivano ricevuti solo su appuntamento. Sul piano della sicurezza non ci furono problemi, ma l’utilizzo di uomini e mezzi si era rivelato eccessivo, così come smisurata fu la spesa per la costruzione degli impianti, alcuni dei quali rimasti incompleti. Ci vollero trenta lunghi anni di tasse sui cittadini di Montréal per colmare il deficit.

Eppure, fu una edizione olimpica memorabile per imprese sportive e personaggi. Come sempre, d’altronde. A livello di squadra, l’exploit venne fatto registrare dalla Germania Est, che col suo ormai collaudato «professionismo di stato» (i più sospettosi preferivano usare il termine «doping di stato»), riuscì addirittura a raddoppiare il numero delle medaglie d’oro conquistate a Monaco (passò da 20 a 40), compiendo l’impresa di superare gli Stati Uniti, che di ori ne presero 6 in meno. Il piccolo stato di 17 milioni di abitanti che competeva con i colossi da 200 milioni e passa: come gli USA, o la stessa Unione Sovietica, che ancora una volta guadagnava il primato assoluto, sia come conteggio degli ori (49, non tanti in più della DDR), che in quello comprendente anche gli argenti e i bronzi.

L’emblema della potenza tedesca orientale poteva essere rappresentato da Kornelia Ender, nuotatrice diciottenne – delicata di viso, robusta di spalle – che vinse quattro medaglie d’oro e una d’argento. Era stata costruita per raggiungere grandi risultati, praticamente fin da quando, bambina, le venne consigliata la piscina per mascherare una iniziale forma di scoliosi. A 14 anni era stata buttata nella mischia delle Olimpiadi di Monaco, e lei aveva risposto con due argenti nelle staffette. Poteva migliorare, doveva! Giorni, mesi, anni cadenzati dal numero delle vasche e dei pesi da tirar su, spremendo tutto quello che c’era nella sua forza di volontà e gonfiando tutti i muscoli che le potevano servire per andare più veloce sull’acqua. Centrò l’obiettivo-Montréal in maniera sicuramente più clamorosa di quanto ci si potesse aspettare, riuscendo anche a guadagnare simpatie con la sua naturalezza e il suo sorriso. Dopo pochi mesi, però, disse addio alla carriera: la piccola-grande Kornelia aveva già dato tutto!

Per l’elezione della protagonista femminile, tuttavia, ci fu la concorrenza di un’altra ragazzina terribile. Si chiamava Nadia Comaneci, veniva dalla Romania, e di anni, lei, ne doveva compiere ancora quindici. Sorrideva molto meno, anzi per niente, ma sulla trave e sulle parallele asimmetriche aveva una eleganza e una precisione di movimenti tali da aprire il cuore a chi la guardava. Il mito della sovietica Korbut, lasciato dalla precedente edizione olimpica, veniva spazzato via. Adesso la ginnasta-prodigio era lei, ancora più bambina, ancora più brava, capace di ottenere per ben sette volte un «10», il punteggio massimo, mai raggiunto nella storia dei Giochi; non era stato predisposto neanche il tabellone elettronico, che in occasione della prima di quelle sette meraviglie segnalò «1,00», perché con solo tre cifre a disposizione poteva arrivare al massimo a «9,99»…

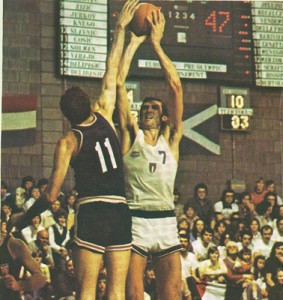

E che dire di Irena Szewinska, polacca, 30 anni, alla sua quarta partecipazione olimpica, 6 medaglie già nella bacheca di casa, capace di vincere l’oro nei 400 piani (e poi addirittura di partecipare a una quinta edizione)? Donne in prima linea a Montréal, tante! Anche perché furono ammesse per la prima volta in varie discipline, e il loro numero, in assoluto e in percentuale, aumentò drasticamente. Tra le primizie ci fu anche il primo torneo femminile di basket: vi presero parte sei squadre, Unione Sovietica, Stati Uniti, Bulgaria, Cecoslovacchia, Giappone e Canada, che si classificarono nell’ordine con cui sono state citate. Le sovietiche più che vincere dominarono, prendendosi subito la soddisfazione di lasciare dietro di loro le statunitensi: molto più dietro di quanto lasciasse intendere quel secondo posto, perché nello scontro diretto le superarono con un 112 a 77 che non lasciava spazio a interpretazioni. E c’era anche là una primadonna, gigantesca addirittura: era Uljana Semionova, 2 metri e 13 di altezza, 58 di piede, originaria di Riga (attuale capitale della Lettonia). Si muoveva un po’ goffamente per il campo, ma una volta giunta sotto canestro era impossibile contrastarla: poteva permettersi di sbagliare e di prendere il rimbalzo tutte le volte che voleva, fino a quando il pallone andava dentro.

Una sconfitta sul versante femminile (dove non c’erano tanti riflettori accesi), il basket USA avrebbe anche potuto tollerarla. Un’altra a livello maschile, dopo la stravagante finale di Monaco ’72, no, per niente al mondo! Riuscì a riprendersi l’oro e a riaffermare la sua imbattibilità, con una selezione affidata all’esperto coach Dean Smith, nella quale si misero in evidenza il tiratore Adrian Dantley e il pivot Mitch Kupchak. Tutte vittorie sì, ma non sempre agevoli. Le altre Nazionali continuavano a crescere, e il livello dei giocatori universitari statunitensi (non dimentichiamo che le Olimpiadi erano ancora precluse ai professionisti NBA) era sempre più alla portata. Un solo punto di vantaggio, alla fine, su Portorico, cinque sulla Cecoslovacchia, nel girone di qualificazione; meno problemi in semifinale (con Canada 95 a 77) e poi nella finale per il primo posto, dove non c’era l’Unione Sovietica (sfuggita suo malgrado alla sfida-vendetta) ma la Jugoslavia di Cosic (battuta 95 a 74). Oro USA, argento Jugoslavia, bronzo URSS.

Per l’Italia arrivò un quinto posto che suscitò reazioni molto disparate. Per alcuni si trattava di una conferma dopo il quarto posto di Monaco, per altri di un deludente passo indietro; e siccome in Italia la voce dei disfattisti si è fatta sempre sentire di più, le critiche sotterrarono i consensi. Il rapporto di Giancarlo Primo con i giornalisti, poi, non aveva nulla di tenero. Volevano dialogare con lui, qualcuno non resisteva alla tentazione di dargli consigli; lui sempre più chiuso in se stesso e nelle sue convinzioni. Il che non vuol dire che non avesse provato a rinnovare, anzi.

Subito dopo Monaco erano usciti di scena Masini e Flaborea, avevano fatto la loro comparsa Luciano Vendemini (un ragazzone dinoccolato di 2 e 13, nativo di Rimini, cresciuto cestisticamente a Cantù e poi trasferitosi a Rieti), Gianni Bertolotti (ala di 2 metri della Virtus Bologna, con buona predisposizione al contropiede e al tiro dalla distanza) e Fabrizio Della Fiori (ala-pivot di Cantù, doti di rimbalzista e di realizzatore, il primo giocatore italiano ad avere utilizzato in campo le lenti a contatto, che spesso bisognava cercare a carponi sui lucidi listoni dei parquet). E diversi altri giovani erano stati, a poco a poco, lanciati in prima squadra: il pivot Ferracini, i play Caglieris e Carraro, l’ala Villalta.

Quando la Nazionale azzurra, nell’anno post-olimpico, restò fuori dalla fase finale degli Europei di Barcellona, si gridò alla disfatta; pochi, e sottovoce, misero in luce il quinto posto, che era sempre un buon piazzamento. Le contestazioni – se è per questo – arrivarono anche nel ’75, quando a Belgrado si tornò sul podio, con una medaglia di bronzo conquistata dopo un avvio molto stentato in qualificazione (si perdeva di venti con l’Olanda, poi rimediò il vecio Recalcati) e la puntuale sconfitta con la Jugoslavia, che quell’Europeo giocato in casa lo vinse alla grande.

Intanto nel campionato italiano Coccia aveva introdotto la formula della poule scudetto, che qualche anno dopo sarebbe sfociata in quella dei play-off sotto la presidenza del messinese Enrico Vinci. L’egemonia di Varese e Milano si era mantenuta ancora per due stagioni, poi era stata la volta della Forst Cantù (guidata da Arnaldo Taurisano, con Marzorati, Recalcati e Della Fiori in squadra) e l’anno dopo della Virtus Sinudyne Bologna (che in panchina aveva Dan Peterson, con Serafini, Bertolotti e Caglieris). Tutti giocatori che Primo aveva già preso in considerazione e sui quali intendeva affidarsi per l’appuntamento di Montréal. Al quale si arrivò passando per le pre-olimpiche di Edimburgo, nella primavera del ’76. Peccato si trattasse solo di qualificazioni, perché là si arrivò primi del girone, battendo anche la Jugoslavia di Cosic, in quella occasione annullato dalle lunghe braccia di Vendemini.

Di slancio verso Montréal, dunque, con grandi speranze e forse qualche illusione. C’era un girone di qualificazione a sole sei squadre, subito ridotte a cinque per la rinuncia dell’Egitto, una delle rappresentative africane che appena disfatte le valigie le rifece in tutta fretta per fare ritorno a casa. In squadra c’erano otto giocatori di Monaco ’72 (Meneghin, Iellini, Serafini, Bariviera, Bisson, Brumatti, Marzorati, Zanatta); erano stati inseriti Vendemini, Della Fiori e Bertolotti, mentre l’esperto Recalcati (che aveva esordito con Paratore nel ’67) era stato preferito al giovane Carraro. All’esordio ci fu subito lo scoglio USA: niente da fare, 106 a 86 per loro. Due convincenti vittorie con Cecoslovacchia e Portorico non furono sufficienti. Alla resa dei conti con gli jugoslavi la qualificazione alla finale sfuggì per un solo punto (88 a 87) dopo avere dilapidato un vantaggio di sedici nel primo tempo. Cosic, Dalibagic, Delibasic, Kicanovic, Slavnic (tutte queste «ic» erano davvero un incubo), consumarono freddamente la loro rivincita con gli azzurri nella partita che contava, per poi battere in semifinale l’URSS e conquistare il loro secondo argento olimpico.

Contro l’Australia arrivò poi la vittoria che valse il quinto posto. Era finita, più o meno, come da quattro Olimpiadi a quella parte. Cioè con le recriminazioni per una impresa mancata di pochissimo, con le immancabili polemiche, con la consolazione – sempre più magra – di essere rimasti comunque nelle posizioni di vertice a livello mondiale. In base a quest’ultima considerazione Primo meritava ancora la fiducia della Federazione, e così restò al suo posto.

Non fu facile per nessun atleta italiano salire sul podio in quelle Olimpiadi. Due soltanto gli ori, minimo storico, con l’eterno Klaus Dibiasi nei tuffi dalla piattaforma (era stato il portabandiera nella cerimonia di inaugurazione) e con Fabio Dal Zotto nel fioretto individuale; sette le medaglie d’argento (tra cui quello della sciabola a squadra con il catanese Angelo Arcidiacono) e quattro quelle di bronzo. Davvero poca roba. Nel nostro paese si cominciavano a intravedere le prime immagini TV a colori, ma erano ancora poco definiti; e il colore azzurro… apparve tra i più sbiaditi!

Nunzio Spina

[12 – segue Monaco 1972, continua con Mosca 1980]