I «Giochi Felici»… Un bilancio magro per l’Italia… Le imprese di Mennea e della Calligaris… Il sorpasso sovietico… L’Italia positiva ma ancora a un passo dalle medaglie…

Erano state presentate dalla Germania come le Olimpiadi della rinascita e della pace, con uno slogan che invitava al sorriso: «The Happy Games». Divenne l’edizione più triste e dolorosa, colpita al cuore da un attentato di terroristi palestinesi che portò alla morte undici israeliani, tra atleti, allenatori e giudici. Le strumentalizzazioni politiche c’erano praticamente sempre state; a Città del Messico il massacro dei giovani dimostranti in Piazza delle Tre Culture aveva allungato un’ombra funesta sulla vigilia; ma un attacco così diretto e sanguinoso, proprio nel bel mezzo della manifestazione, le Olimpiadi non l’avevano mai subito. Ci si fermò solo per un giorno, in nome di uno spirito sportivo che non poteva mai piegarsi (o, più semplicemente, in nome di una mera convenienza). Sarebbero stati davvero dei «Giochi Felici» senza quella pagina nera. Che non si poté cancellare. Chi sfoglia la storia se la ritrova sempre – inevitabilmente – davanti agli occhi.

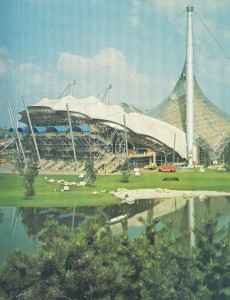

Il ritorno della sede in un paese europeo contribuì notevolmente al nuovo record di partecipazione: più di 7.000 atleti, con le divise di ben 122 nazioni. A parte la Cina (più Sudafrica e Rhodesia, lasciate fuori per i soliti problemi di politica razziale) c’erano praticamente tutti. La Germania Ovest, dopo l’ormai lontana edizione di Berlino del ’36, voleva offrire il ritratto di uno stato profondamente cambiato, progredito e ottimista. Un obiettivo che raggiunse subito, presentando i nuovi impianti del Parco Olimpico, l’Olympia-Stadion, il Palazzo dello Sport e lo Stadio del Nuoto: risaltava soprattutto la loro copertura, rivoluzionaria sia nel disegno che nel materiale, tutto in vetro acrilico fissato con tiranti d’acciaio. Raccolsero anche un buon numero di medaglie i padroni di casa, ma in classifica finale si videro sorpassare dai cugini della Germania Est (DDR), che nello sport cominciava a raccogliere quanto seminato dal suo «professionismo di stato». In questo erano ancora maestri i sovietici, che ribaltarono a loro favore la contesa per il primato con gli Stati Uniti: di misura il vantaggio nel calcolo totale delle medaglie (99 a 94), ma contando solo quelle d’oro la differenza fu ben più netta (50 a 33).

La sfida era sempre alimentata dal clima della «Guerra Fredda». Per cui non si trattava di semplici vittorie o sconfitte sportive, ma di qualcosa di più; e spesso restava una scia di polemiche, di accuse, di sospetti. A Monaco gli americani si videro sottrarre l’oro dai «nemici» sovietici in discipline nelle quali si sentivano imbattibili, ed ebbero motivo per recriminare. Almeno in due occasioni. Di una parleremo più avanti. Qui accenniamo ai 100 metri, atletica leggera. Vinse l’ucraino Valeriy Borzov (fisico robusto, plasmato proprio per la velocità), mentre i favoriti statunitensi Robinson e Hart si ritrovano fuori dai quarti per un incredibile disguido di orario sul loro programma; tanto incredibile da fare ipotizzare addirittura un complotto (ma poi si rivelarono solo chiacchiere!). Borzov, da parte sua, avrebbe confermato il suo valore, vincendo anche la finale dei 200 (in entrambi i casi con le mani alzate al traguardo, come i ciclisti in volata) e stavolta di americani c’è n’erano tre, battuti nettamente; per loro solo l’argento, perché il bronzo andò, con sorpresa di tutti, a un italiano dall’aria spaurita: Pietro Mennea da Barletta, vent’anni, al suo esordio olimpico.

Quella di Mennea fu una delle 18 medaglie conquistate dall’Italia a Monaco: poco in più rispetto al minimo storico di Città del Messico (16), con la sola consolazione che la differenza del +2 la fecero proprio le medaglie d’oro, cinque alla fine. Tra queste, ancora quella del solito Klaus Dibiasi nei tuffi dalla piattaforma (anche il bronzo di Giorgio Cagnotto, che sarebbe diventato… «papà d’arte»), della fiorettista Antonella Ragno e della squadra maschile di sciabola (con i cugini Montano, Mario Aldo e Mario Tullio, futuri «papà e zio d’arte»). Quanto una medaglia d’oro, se non di più, pesarono quella d’argento e le due di bronzo della padovana Novella Calligaris, uno scricciolo di nuotatrice di 17 anni, che non ebbe paura a competere con le più forti (e più muscolose) americane, australiane e tedesche dell’Est. Nel complesso, comunque, un bilancio abbastanza misero, soprattutto se si tiene conto del fatto che la spedizione azzurra era formata da ben 364 atleti, e che luogo e periodo (fine estate) erano stavolta congeniali. Bisognava ammettere che dopo Tokyo si era usciti dall’aristocrazia dello sport mondiale, e la ripresa sarebbe stata ancora difficile.

Negli sport di squadra una sorpresa piacevole in chiave azzurra avrebbe potuto riservarla il basket. Arrivò un soddisfacente quarto posto, ma con la solita occasione mancata di un soffio per salire finalmente sul podio. La Nazionale disputò per la prima volta una finale per il bronzo, e la perse per un solo punto (65 a 66 contro Cuba), sprecando una facile occasione negli ultimi secondi: un film già visto! Questa sorte avversa (o forse incapacità di gestire i momenti decisivi) era ancora un retaggio del passato: per liberarsene ci volle del tempo

L’era-Paratore si era chiusa a Città del Messico con qualche rimpianto, e si era iniziata quella di Giancarlo Primo, suo assistente fin dai tempi delle Olimpiadi di Roma. Dal suo predecessore il neo-commissario tecnico ereditava un po’ l’atteggiamento in campo (sempre misurato), l’attenzione per la tattica e la strategia di gioco (con poco spazio ai personalismi), il culto per la difesa, questo addirittura esaltato. Per il resto, ci fu una vera e propria rivoluzione nel parco giocatori: Primo si affidò subito a Dino Meneghin, Marino Zanatta, Ivan Bisson, Giulio Iellini, Pino Brumatti, Renzo Bariviera, Giorgio Giomo, Mauro Cerioni. I primi tre giocavano con l’Ignis, gli altri col Simmenthal, praticamente le squadre che lottarono per lo scudetto nel quadriennio dopo l’ultima edizione olimpica; memorabili i due titoli assegnati con gli spareggi, a Roma e Bologna.

Difficile ottenere subito risultati, eppure la rinnovata la Nazionale di Primo ispirò fiducia fin dall’inizio. Nell’anno post-olimpico, il ’69, c’era da onorare l’impegno del Campionato Europeo in casa, a Napoli: sesto posto, ma dopo aver perso di un solo punto con Polonia e Cecoslovacchia. Ai Mondiali di Lubiana, l’anno dopo, arrivò il miglior piazzamento mai ottenuto in questa competizione, quarto posto, e soprattutto la prima vittoria contro gli Stati Uniti in una gara ufficiale. Poi la bella affermazione agli Europei in Germania Ovest del ’71: una medaglia di bronzo che proiettò la squadra molto in alto (per trovare un risultato migliore, secondo posto, bisognava andare in dietro negli anni, al ’37 e al ’46, quando ancora c’era lo stemma sabaudo sulla maglia). Nel frattempo avevano fatto la loro apparizione anche Luigi Serafini e il giovanissimo Pierluigi Marzorati.

Primo ripercorse le orme di Paratore anche per il tipo di preparazione, organizzando una lunga tournèe negli Stati Uniti. Si trovò però un ostacolo in più da affrontare in vista dei Giochi: la necessità di disputare il torneo pre-olimpico, dato che l’ottavo posto di Città del Messico non aveva fatto maturare alcun diritto. In Olanda, nelle città di Arnhem e di Amsterdam, il cammino verso la qualificazione fu più agevole di quanto non si potesse pensare: solo una sconfitta contro la Spagna, squadra che cominciava a tirar fuori la testa con una nuova generazione di cestisti, tra cui il play-maker Corbalán.

Si andò a Monaco, quindi, con una buona dose di ottimismo. Toccò il girone dell’URSS (solita formula di due gironi da otto squadre, con qualifica alla semifinali per le prime due), avversario contro cui non si poté evitare la più prevedibile delle sconfitte (79 a 67). Stessa sorte, e quasi identico punteggio (79 a 66), toccò con la Jugoslavia di Krešimir Ćosić, il quale ci rifilò 28 punti. Sarebbe bastato questo per lasciarci fuori ancora una volta dalla fase finale, invece accadde che la stessa Jugoslavia venne sconfitta di 5 punti dal Portorico, formazione che l’Italia aveva già battuto di 17, rimettendo tutto in gioco.

I successi degli azzurri erano stati tutti abbastanza netti; oltre allo scarto inflitto a Portorico, c’erano stati gli undici punti ai padroni di casa della Germania Ovest, i dodici alla sempre ostica Polonia, prima delle due passeggiate contro Filippine (101 a 81) e Senegal (92 a 56). Italia, Jugoslavia e Portorico si ritrovarono appaiate a 10 punti alle spalle dell’URSS: passavano le prime due. Intanto un giocatore portoricano era stato pescato positivo al controllo antidoping, dopo la partita con la Jugoslavia, che presentò reclamo per avere partita vinta. Reclamo che non venne accettato (solo una squalifica del giocatore), per fortuna dell’Italia che grazie alla migliore differenza canestri si ritrovò in semifinale. Qui le toccò affrontare gli Stati Uniti, primi dell’altro girone, che restituirono subito l’affronto di Lubiana: 68 a 38, mortificante lo scarto, ancor più l’attivo di punti! Però nella finale per il bronzo la squadra di Primo trovò di nuovo gioco e orgoglio: si affrontava Cuba, che aveva perso solo con gli USA, nel girone di qualificazione, e di misura nella semifinale con l’URSS. Fu una partita giocata punto a punto fino all’ultimo. Tra le occasioni finali sprecate, anche una schiacciata a canestro di Serafini annullata dall’arbitro per infrazione di passi. Quella medaglia di bronzo sembrò letteralmente sfuggire dalle mani.

Finiva con un grido soffocato in gola l’avventura olimpica di Monaco. Ma dopo averci dormito su per una notte, si poté apprezzare a mente serena il buon risultato ottenuto: quarto posto come quello di Roma ’60, il massimo ottenuto fino allora, e stavolta ci si era giocata una finale. Evidentemente, l’inizio di un nuovo capitolo creava sempre il giusto entusiasmo e forse un po’ di quel fattore sorpresa che permetteva di giocare le partite con più sfrontatezza.

Ottorino Flaborea («capitan uncino») e Massimo Masini erano gli unici due superstiti di una Olimpiade, anzi di due, Tokyo ’64 e Città del Messico ’68. Per tutti gli altri, si trattava dell’esordio olimpico. Era finalmente giunta l’ora di Dino Meneghin, 2 metri e 04, ancora ventiduenne. Con lui la Nazionale aveva trovato il pivot completo, che riuniva in sé potenza fisica, velocità, coordinazione e buona tecnica: doti che lo rendevano aggressivo in difesa (aiuti, anticipi, spostamenti laterali) e pericoloso in attacco (uno contro uno, passaggi, capacità di prendere posizione nei tagli). Con l’Ignis aveva già vinto tre scudetti e due Coppe dei Campioni; sarebbe diventato il miglior giocatore italiano di tutti i tempi. Da Varese provenivano anche Ivan Bisson (buon tiratore e contropiedista) e Marino Zanatta (guardia con i centimetri di un lungo e un imprevedibile tiro dalla lunghissima distanza).

Ancora più numerosa era la presenza milanese. Una coppia di play-maker, Giulio Iellini (le sue specialità erano il passaggio rapido ai pivot guardando dalla parte opposta e il contropiede con finta di passaggio arresto in lunetta e tiro) e Giorgio Giomo (fratello minore di Augusto, che aveva già vestito la maglia azzurra); l’ala Pino Brumatti (molto tecnico il suo tiro da fuori); l’esterno Renzo Bariviera (2 metri, efficace ai rimbalzi e nelle penetrazioni); la guardia-ala Mauro Cerioni.

Completavano la rosa Luigi Serafini, pivot di 2,10 della Virtus Bologna (era diventato lui il più alto della squadra), e Pierluigi Marzorati, play-maker di Cantù, vent’anni non ancora compiuti, che si era già imposto per il suo dinamismo, le sue entrate fulminanti, i suoi passaggi smarcanti. «Pierlo» – così come veniva confidenzialmente chiamato – era destinato a una lunga avventura con la maglia azzurra, che l’avrebbe portato fino al record di presenze, ancora imbattuto: 278, sette in più dello stesso Meneghin.

L’Italia del basket era stata protagonista a Monaco; aveva senz’altro contribuito a rendere interessante il torneo, arrivando alla combattuta finale per il bronzo contro Cuba. Restava da vivere l’ultimo e decisivo atto, la sfida per l’oro tra USA e URSS. Il programma dei Giochi era ormai agli sgoccioli, ci si preparava alla cerimonia di chiusura del giorno dopo. Di colpi a sorpresa ce n’erano già stati abbastanza in quell’edizione; il più clamoroso, però, non era ancora stato sparato…

Nunzio Spina

[10 – segue l’intervista a Lombardi, continua con la seconda puntata di Monaco 1972]