Seconda tappa del percorso di avvicinamento a Londra 2012. Dopo Berlino, la guerra ferma due edizioni dei Giochi; nel 1948 si riprende in Inghilterra ed è un’edizione sobria, segnata dalla presenza del primo cestista di colore, dall’oro nella pallanuoto e dalla “mammina volante”.

La guerra aveva devastato il mondo. Tutti ne avevano riportato i segni, vinti e vincitori. La sconfitta dello sport – tra le tante altre – fu comune, totale, con due appuntamenti olimpici cancellati (quelli del ’40 e del ’44) e chissà quante migliaia di atleti lasciati appassire nei loro anni migliori. Il basket, dopo lunga attesa, ce l’aveva fatta a entrare ufficialmente nel programma dei Giochi, seppure gli organizzatori di Berlino ’36 gli avessero riservato solo qualche campetto di tennis all’aperto; per una disciplina che si era appena affacciata sullo scenario internazionale, e che aveva bisogno di essere presa per mano nei suoi primi passi, quello stop fu un colpo durissimo.

Toccò a Londra riaccendere le luci delle Olimpiadi, nell’estate del 1948. I sentimenti di speranza e di solidarietà si erano nuovamente sprigionati, ma a soli tre anni dalla fine del doloroso conflitto gli animi non avevano ancora smaltito tutta la loro esasperazione. Per cui la Germania venne esclusa, e così anche il Giappone, i paesi cosiddetti aggressori; mentre la neonata Unione Sovietica non si sentì ancora pronta, spiritualmente, a entrare in scena. Anche l’Italia rischiò di restare vittima della diffidenza britannica, se non fosse stato per l’intercessione dell’ex primo ministro Winston Churchill, che volle mettere una pietra sopra il passato, premiando la nuova alleanza.

Gli inglesi facevano parte del carro dei vincitori, ma le ferite da sanare – come detto – le avevano anche loro, soprattutto dal punto di vista economico. Si trattò quindi di una edizione necessariamente all’insegna della sobrietà, se non proprio della ristrettezza. I beni alimentari erano ancora razionati; come alloggi per gli atleti (maschi) vennero utilizzati vecchi casermoni della Royal Air Force, mentre per le donne si riuscì a trovar posto nei più confortevoli colleges, temporaneamente vuoti per le vacanze estive. Ci si dovette arrangiare anche con gli impianti: il tempio del calcio di Wembley venne prestato all’atletica, che si servì di una pista montata per l’occasione; la boxe, tanto per fare un altro esempio, si disputò su un pontone mobile all’interno della piscina che ospitava le gare di nuoto.

Al basket, per la verità, le cose andarono decisamente meglio. Dopo il vento e la pioggia di Berlino, trovò rifugio per la prima volta in un impianto olimpico al coperto, e già questo poteva essere considerato un evento storico. L’Harringay Arena fu addirittura un lusso: era un grande edificio dall’insolita forma ottagonale, le cui tribune potevano contenere fino a 10.000 spettatori; costruito nel ’36, aveva già superato la prova di grandi eventi, quali incontri di hockey su ghiaccio e di boxe, che da quelle parti riscuotevano un grosso seguito. Con una tale cornice – e soprattutto con un terreno di gioco e un pallone regolamentari – i cestisti poterono stavolta esprimersi al meglio.

Le squadre partecipanti erano ventitré, lo stesso numero di Berlino se là non ci fossero state le defezioni dell’ultima ora. Molte di più, però, furono le partite (ben 85), in virtù di una formula con gironi di qualificazione, che comunque non mancò anch’essa di suscitare contestazioni, per via di una distribuzione non proprio equilibrata. Come fare, del resto, a stilare una preventiva graduatoria se fino allora le occasioni di confronto tra i vari continenti erano state pressoché nulle? Su un fatto, comunque, tutti restarono d’accordo: la formazione USA era ancora la più forte, e con riconosciuto merito si aggiudicò il suo secondo titolo consecutivo.

Nella selezione americana erano tutti atleti dotati della solita buona tecnica e di notevole statura: una spanna sopra gli altri Bob Kurland, montagna di due metri e tredici, che passò alla storia come l’inventore del dunk shot, cioè la schiacciata a canestro, un gesto per il quale non doveva chiedere più di tanto al suo apparato motorio. Gli yankee ancora in primo piano, ma in quella formazione venne schierato anche il primo giocatore di colore, Don Barksdale, ala venticinquenne, che protagonista lo sarebbe stato comunque con la sola sua presenza. Gli USA vinsero tutte le partite, e nella finale per l’oro inflissero un secco 65 a 21 alla Francia, la squadra che aveva suscitato maggior sorpresa, ma anche qualche perplessità sul suo reale valore: in qualificazione era stata infatti nettamente superata dal Messico, poi sconfitto dal Brasile nella finale per il terzo posto. Da parte loro gli statunitensi avevano dovuto faticare (59 a 57) solo con l’Argentina, che per un soffio fallì la qualificazione, e alla fine si sarebbe classificata solo quindicesima. Per dire di quanto iniqua apparisse la classifica finale.

Per il deludente diciassettesimo posto dell’Italia, purtroppo, di attenuanti ce ne furono poche. Gli azzurri (il colore di maglia adottato dalla squadra di calcio aveva nel frattempo conquistato tutti gli altri sport) persero quattro gare su cinque nel girone eliminatorio (con Canada, Uruguay, Ungheria e Brasile, sempre con dieci punti e più di scarto), riuscendo a vincere solo con i padroni di casa della Gran Bretagna, con i quali insieme si andò direttamente al girone delle ultime (dal 17° al 23°). Là fu ritrovato un po’ di orgoglio, ma soprattutto avversari mediocri (Irak, Egitto e Cina), che ci diedero la possibilità di chiudere con tre vittorie e con la consolazione – davvero magra – di pareggiare il bilancio con le sconfitte.

Le aspettative erano ben altre. Il neo presidente federale Aldo Mairano aveva deciso di dare una svolta, affidando per la prima volta la squadra a un allenatore straniero, Elliot Van Zandt, un ufficiale di colore della U.S. Army che comandava una compagnia-atleti in una base militare sulla riviera toscana. Era andato personalmente a prelevarlo e lo aveva portato subito a Milano ad assistere a un torneo all’aperto dove si esibivano quasi tutti i migliori giocatori di allora. Era la primavera del ’47. Van Zandt vide tanto impegno ma poca tecnica individuale; mettersi al lavoro voleva dire praticamente ripartite da zero, dai fondamentali, e non sarebbero bastati dei giorni. Quando si arrivò agli allenamenti pre-olimpici di Merano, l’impostazione era ancora quella: lavoro atletico e fondamentali. Senza aver messo a punto tattiche e strategie, l’impatto con squadre di scuola più evoluta (soprattutto quelle del continente americano) non poteva che essere perdente.

I risultati della Nazionale, dopo il settimo posto alle Olimpiadi di Berlino, erano stati a dir poco altalenanti: nei quattro campionati europei disputati a cavallo tra la guerra, si era passati dal secondo posto di Riga ’37 al sesto di Kaunas ’39, poi di nuovo dal secondo di Ginevra ’46 al nono di Praga ’47. Bastava una sconfitta casalinga in amichevole con la Francia per deprimere l’ambiente, e una rivincita (dopo un supplementare, in una storica partita a Parigi) per esaltarlo. Sempre alla ricerca di una propria identità, tra un cambio di allenatore e l’altro, non si era ancora ben capito quale fosse il reale valore dell’Italia cestistica nel panorama internazionale. Il verdetto di Londra, da questo punto di vista, non diede una risposta confortante.

Intanto la squadra si era completamente rinnovata, e diversamente non poteva essere visto il tempo trascorso tra le due Olimpiadi. Unico reduce di Berlino era Giancarlo Marinelli, che con i suoi 33 anni si avviava ormai verso la fine della sua carriera dopo aver praticamente regalato alla guerra la propria giovinezza. Assieme a quattro suoi nuovi compagni (Bersani, Ferriani, Rapini, Ranuzzi) faceva parte della rappresentativa di club più numerosa, quella della Virtus Bologna, che si era aggiudicato il primo scudetto dell’era post-bellica. C’era poi il gruppo dei romani, con nomi emergenti che sarebbero rimasti a lungo nella storia del basket italiano: Carlo Cerioni, Giancarlo Primo, Vittorio Tracuzzi (capitano della squadra, il siciliano di San Filippo del Mela che aveva avuto il coraggio di sfidare il proprio destino). Ormai affermato, invece, era il nome di Sergio Stefanini, che giocava con la Reyer Venezia, un’ala-pivot dotata di grande elevazione e di buone capacità realizzatrici.

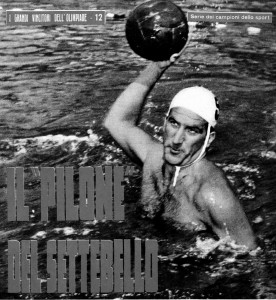

Un grosso contributo avrebbe potuto darlo il triestino Cesare Rubini, in forza all’Olimpia Borletti Milano, già titolare a buon diritto in Nazionale con il suo fisico muscoloso e agile al tempo stesso. Non lo diede perché all’ultimo momento (una decisione presa tutt’altro che a cuor leggero) scelse di partecipare alle Olimpiadi di Londra con l’altro sport nel quale riusciva a eccellere, la pallanuoto. Non se ne pentì. Vinse l’oro con una squadra di autentici campioni (lui tra gli altri), che non fu mai sconfitta in quel torneo, e per la quale fu coniato l’appellativo di «Settebello», rimasto poi in eredità. Al basket Rubini avrebbe ancora dato tanto, ricevendo altrettante soddisfazioni: cinque scudetti consecutivi (dal ’50 al ’54) con l’Olimpia Milano, in veste di allenatore-giocatore, ma anche altre presenze importanti in Nazionale, come quelle dell’europeo di Parigi ’51 e di Mosca ’53. Solo che quando c’era di mezzo un torneo olimpico, ed era costretto a dare una preferenza, non sapeva resistere al richiamo della pallanuoto; la scelta sarebbe ancora stata premiata!

Di medaglie d’oro ne arrivarono otto per l’Italia, stesso numero di Berlino; pesarono un po’ di più quelle di argento e bronzo (19 in tutto contro le 14 dell’edizione precedente). Per un paese ancora stordito dal conflitto mondiale, impegnato in una difficile fase di ricostruzione – morale oltre che materiale – il bilancio era da considerare più che soddisfacente. A stento si erano riusciti a trovare i soldi per finanziare la spedizione, grazie ai primi ricavati del Totocalcio, che aveva appena trasferito ai monopoli di stato la vecchia schedina SISAL, controllata fino allora da una società privata. Partirono in treno per Londra i 270 atleti selezionati. Molti di loro avevano coltivato la loro passione per lo sport al prezzo di grandi sacrifici personali, districandosi magari tra bombe e macerie. Uno di questi, Adolfo Consolini, ultimo di cinque figli in una famiglia di contadini del veronese, era cresciuto sano e robusto praticando lo sport… dei campi. Quando si trovò sulla pedana del disco di Wembley, scagliò quella «pietra» con tutta l’energia accumulata negli anni bui: 52 metri e 78, primato e oro olimpico. L’avventura del «gigante buono» si era appena iniziata.

Storie di uomini, più che di atleti. Le Olimpiadi di Londra ne raccontarono tante. Come quella di Emil Zatopek, operaio in una fabbrica di scarpe in Moravia (nell’allora Cecoslovacchia), che all’età di vent’anni aveva cominciato a correre durante le ore lasciate libere dai lunghi turni di lavoro, anche di notte se era il caso. Paradossalmente, aveva trovato più tempo a disposizione quando era stato costretto ad arruolarsi per la Guerra Mondiale (si allenava con tuta e scarponi da militare), tant’è che, una volta scampato il pericolo, poté esprimere la sua forza in gara. A Londra vinse i 10.000, ma le sue più grandi imprese sarebbero arrivate quattro anni dopo.

Storie di uomini e …di donne. Fanny Blankers-Koen, olandese, aveva già esordito ai Giochi di Berlino a 18 anni; ne aveva quindi 30 quando tornò sulla scena olimpica, ma nel frattempo si era sposata e aveva dato alla luce due figli. Un fisico straordinariamente asciutto e una volontà di ferro le permisero di vincere ben quattro medaglie d’oro nell’atletica (100, 200, 80 ostacoli e 4×100), e così la «mammina volante» divenne il personaggio simbolo di quella edizione

Anche il basket e i suoi protagonisti lasciarono il segno. Si può dire che a Londra – con quanto messo a disposizione dagli organizzatori – fu vissuta la prima vera esperienza internazionale, e il seguito di pubblico ne testimoniò la riuscita. La superiorità della scuola americana era stata ancora una volta manifesta, non solo con il primo posto degli USA, ma anche con i piazzamenti di Brasile, Messico, Uruguay e Cile, dal terzo posto in poi nell’ordine. L’Europa, a parte l’argento a sorpresa della Francia, era riuscita a inserire solo la Cecoslovacchia (settima) nelle prime dieci, ma la rinuncia dell’Unione Sovietica si era fatta sentire. Era stata, comunque, un’occasione unica di arricchimento per tutti; anche per la nostra Nazionale, che tornò a casa con l’aria – e la consapevolezza – di avere appreso bene la lezione.

Nunzio Spina

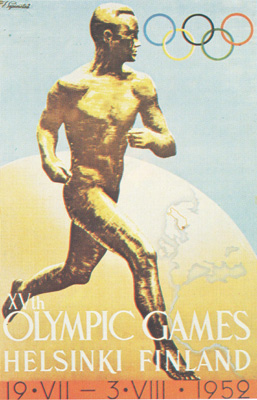

[2 – segue Berlino 1936, continua a Helsinki 1952]